前回ブログを上げてからおおよそ1か月が経ってしまいました・・・。

月2本はブログを執筆したいと思っていたのに、痛恨の極みです。

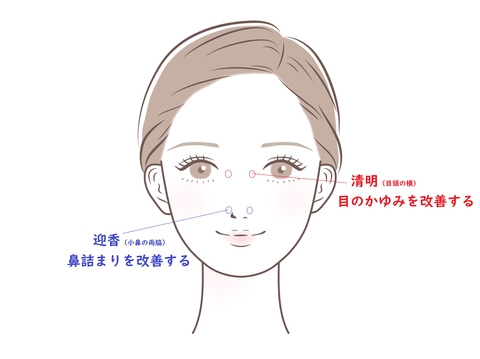

そんな中、当院は相変わらず多くの患者様にご来院頂いておりますが、3月に入り、長引く咳だけでなく、なかなか良くならない目や鼻のアレルギーにお悩みの方のご来院が増えてきております。

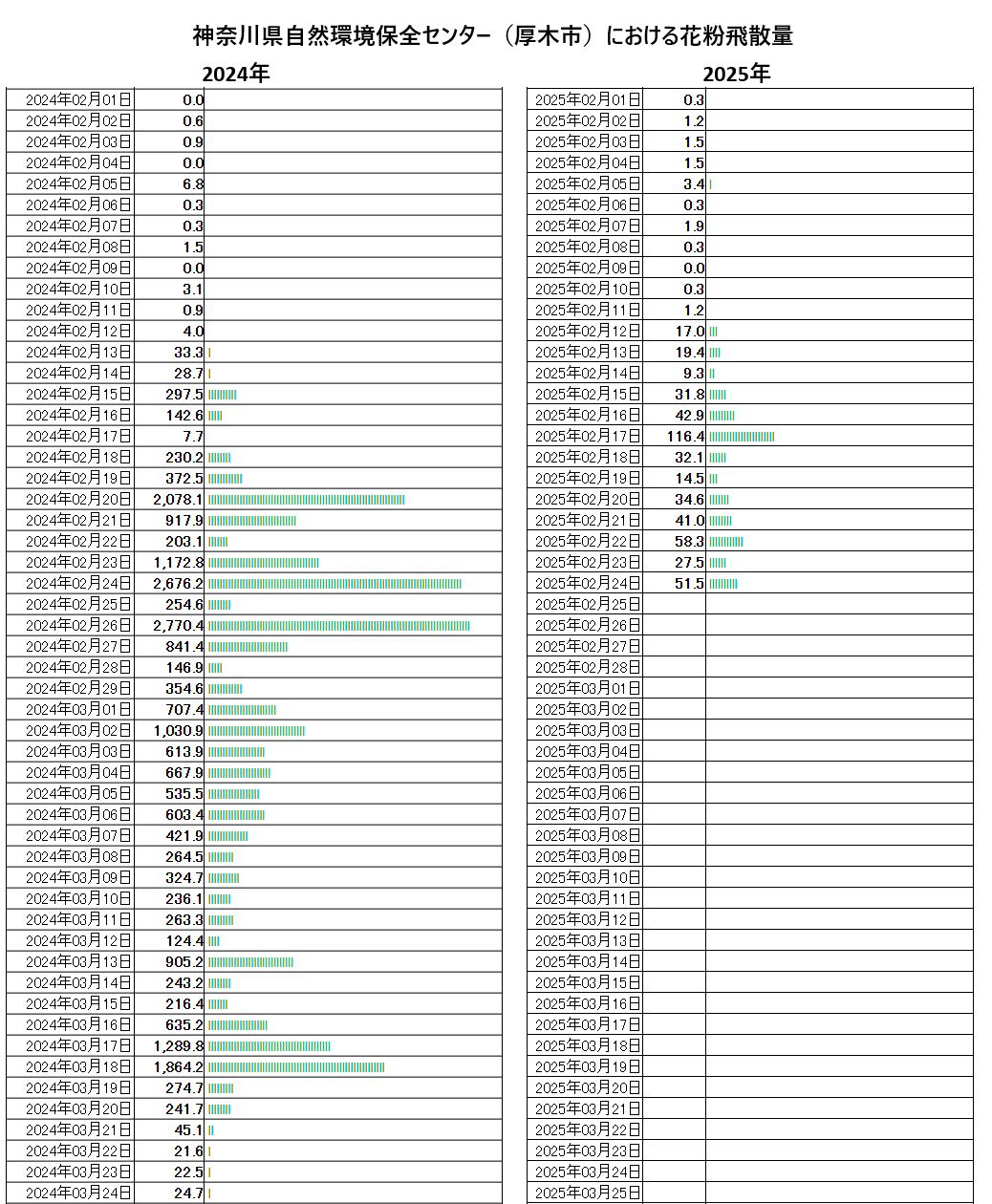

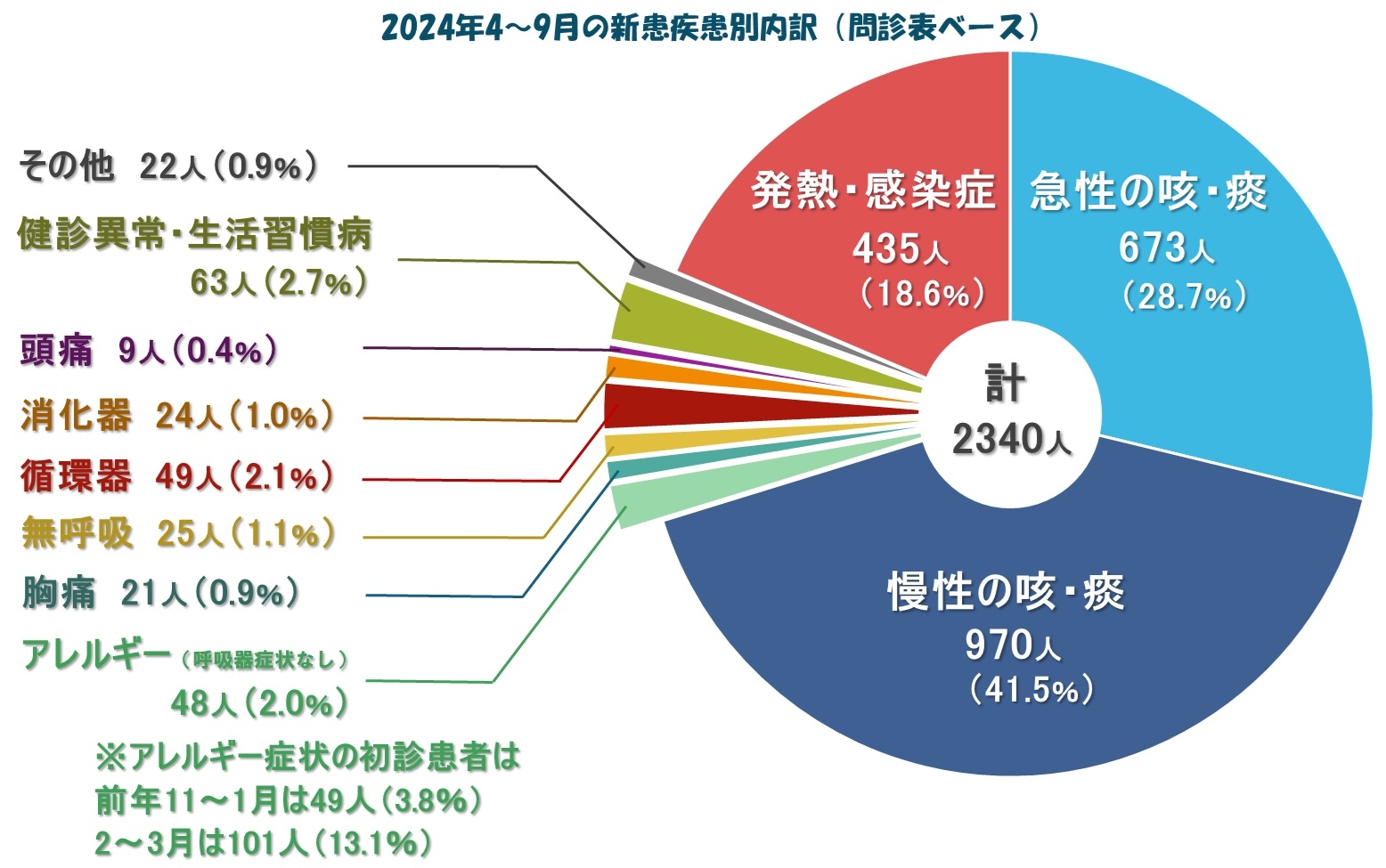

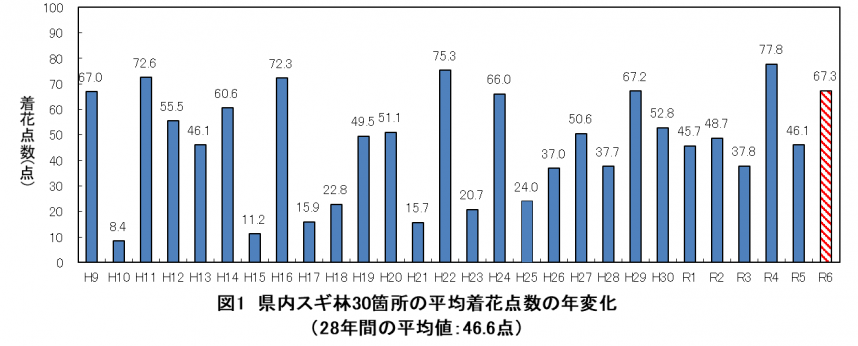

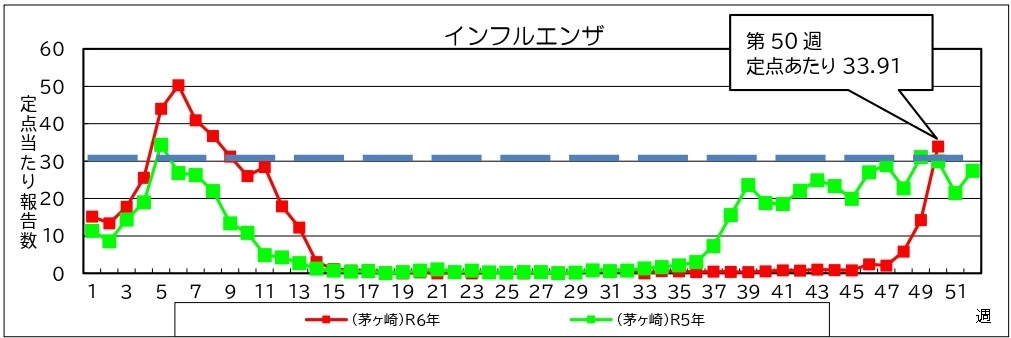

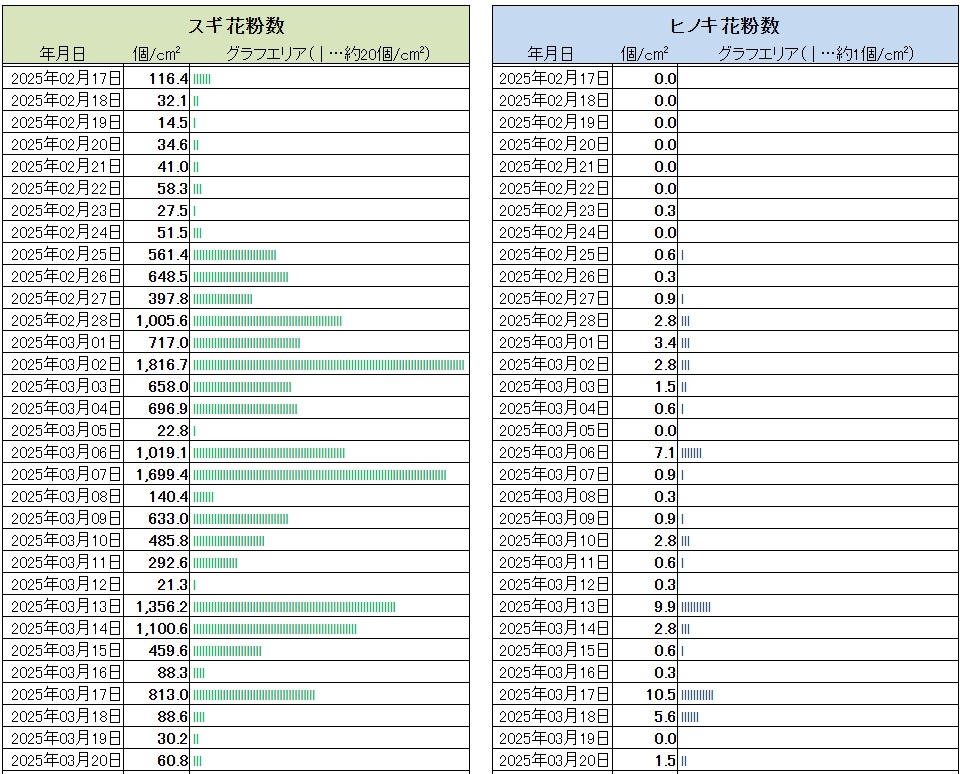

前回のブログでもお見せした、神奈川の花粉飛散量は2月25日ごろから本格的に増加しています。

神奈川県自然環境保全センター 研究企画部HPより

また今週から黄砂の飛散も始まりそうで、ますますアレルギーをお持ちの方にはおツラいシーズンになりそうです。

結膜炎に「塗る」薬!?

そんな中、目の症状に対する新しい選択肢が現れました!

それは、まぶたに塗る塗り薬!

「アレジオン眼瞼クリーム」という新しい剤型のお薬が今年から使えるようになりました!

これまで花粉症やアレルギー性結膜炎の、目のかゆみや赤み、涙目などの症状には、主にアレジオン点眼液やパタノール点眼液などの「抗アレルギー点眼薬」を使用してきました。

「抗アレルギー点眼薬」は、目の表面に直接働きかけてヒスタミンをブロックし、かゆみや充血を抑える働きがあります。

さらに症状が強い場合にはステロイド点眼薬が用いられ、炎症をより強力に抑制します。

しかし点眼薬には目にさす際の刺激感が気になる方もいらっしゃいます。

また使用する際にわずらわしさを感じる方もいらっしゃり、毎日2~4回の点眼をなかなか定期的にできないという方も少なくありません。

アレジオン眼瞼クリームは「結膜炎」の薬

一方でアレジオン眼瞼クリームは、まぶたの皮膚に塗るタイプの外用薬で、アレジオン点眼液と同成分の抗ヒスタミン成分が配合されています。

このお薬は、あくまで目の中のかゆみに効果を示すお薬です(目の周りのかゆみにも効果はありますが、それがメインの目的ではないのです)。

1日1回、上下のまぶたに塗ることで、抗ヒスタミン成分がまぶたを通じてゆっくりと目の結膜に浸透し、目の周りだけでなく目の中にも効果を示します。

その効果はアレジオン点眼液と同等となるように設計されています。

「1日1回」は使い勝手がいいかもね

アレルギー疾患は、出てから抑えるより、出ないように抑える方が効果が高くなります。

できればシーズンの間は、症状が出ないように予防的にお薬を使っていただきたいのですが、忙しい、忘れやすい、目薬が苦手、それに昼に点眼する事でメイクが崩れてしまうなどのために点眼しにくいなどの理由で1日2~4回定期的な点眼ができない方は、1日1回塗るだけでいいアレジオン眼瞼クリームは良い選択肢となりそうです。

今までも点眼で問題ないのなら無理に変えなくてもいいです

一方、やはり即効性という面では点眼薬の方がやや上かなという印象は受けます。

とはいえど、先ほどお話しをしたようにアレルギー性結膜炎は、症状が出ないように定期的に薬を使用してほしいものなので、そもそも即効性はあまり重要ではないかもしれません(定期的に使用してもかゆみが残る場合は、そもそも飲み薬の変更やステロイド点眼薬の上乗せを考えるためです)。

また、点眼した時の爽快感を感じる方もいらっしゃいます。

さきほどもお話ししたように、点眼とクリームは正しく使用していれば効果は変わらないといわれているので、点眼で問題なく症状がコントロールできている方は無理に変える必要はありません。

クリームは「塗り方」が超重要!!

アレジオン眼瞼クリームがしっかり効果を出るように使うには、塗り方がとても重要です。

とても小さなチューブなのですが、そのチューブから片眼につき1.3cmの薬を絞り出し、上まぶたと下まぶたに半分ずつつけて目の周りに広げるという塗り方を守ることが大事です。

この際、薬が目の中や粘膜に入ってはいけません(点眼薬より濃度がとても濃いからです)。

目に入ったら洗い流しましょう。

塗った直後は入浴、洗顔ができませんが、しばらく経ったら入浴、洗顔、メイクしても大丈夫です。

そのため、夜寝る前に使うと使いやすいかもしれませんね。

コンタクトでもOK!

他の点眼薬や塗り薬を併用する際は、このアレジオン眼瞼クリームを最後に使うことが大事です。

コンタクトを付けたままの使用は構いません。

薬価は少し高いかな

1本で両眼に1か月使用する事ができます。すると3割負担で1か月1000円ほどとなります。

点眼薬ではアレジオンLX点眼が(先発品ということもあり)一番高いのですが、1か月750円ほどになり(他の後発品はもっと安くなります)、値段の面では現時点では一番かかることはお伝えしないといけません。

「花粉症」にガマンはいりません!

花粉症の時の目のかゆみは、症状の中でもツラいものの一つです。

「ガマンすれば何とかなる」と考えていらっしゃる方も少なくないのですが、ガマンしなくてもいいならその方がいいですよ、絶対・・・

春風の気持ちいい季節、気持ちよく外出して春を楽しむためにも、是非積極的な治療を検討してみてください!

さて、1か月ぶりのブログです。

そもそも、なぜこんなにブログを書くことができなかったのか・・・

呼吸器内科医が5名から7名に!!

当院は今年4月からまた診療体制を強化することになりました。

新しく呼吸器内科医を2名お迎えし、呼吸器内科医総勢7名での診療体制が開始になります!

ただ、医師が増えることによる診療の方向性のぶれはなるべくなくしたいと思っております。

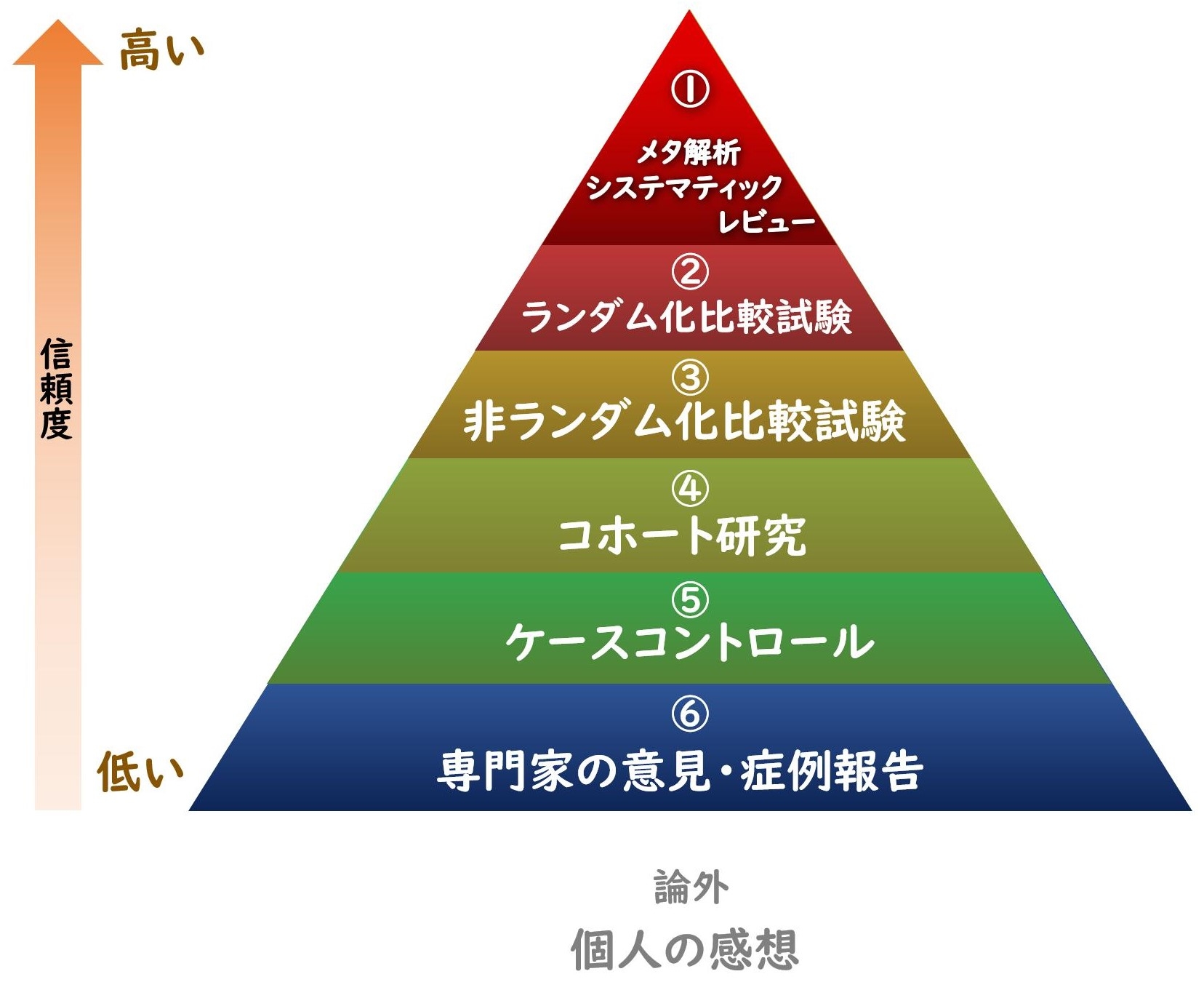

その為この1か月間、私は当院の診療方針となる「茅ヶ崎内科と呼吸のクリニック 診療マニュアル」の作成に力を注いでいました。

まずは少しずつ書き始めたのですが、徐々に自分の18年の診療経験で、「あれもこれも伝えたい!」と書きたいことがどんどん湧いてきて・・・

結果140ページを超えるマニュアルに成長しました(つまり、こっちばっか書いていたためにブログ執筆に使う時間が無くなってしまったという訳でした)。

当院にいらっしゃる他の先生もそれぞれの診療経験、診療のコツをお持ちですので、他の先生のそれらのエッセンスも取り込んでいます。

この診療マニュアルも活用し、どの先生を受診された際もできるだけ均質な診療ができる体制を整えていこうと思っています!

新しい医師のご紹介!

ここで今回新たにお越し頂く2名の医師を紹介したいと思います。

永山 貴紗子(ながやま きさこ)先生

【火曜午後、金曜午後】内科・呼吸器科・皮膚科担当

現在30代の先生です。

国が指定する「アレルギー中心拠点病院」であり、国内のアレルギー診療の総本山である「国立病院機構 相模原病院」で研修の後、そのまま現在に至るまでスタッフとして診療に当たられています。

内科、呼吸器科領域を専門に研鑽をされ、呼吸器専門医をお持ちですが、何と横浜市立大学皮膚科でも2年間の勤務経験を持つという、希少性の高い経歴をお持ちです。

そのためアレルギーに関わる皮膚の病気に関しても造詣が深く、アレルギー診療に対する幅の広さ、懐の深さは随一の先生です。

喘息や花粉症、アレルギー性鼻炎、それに皮膚疾患に加え、食物アレルギーなどのなかなか専門診療が受けられない分野の診療も専門的に行うことができます。

池田 秀平(いけだ しゅうへい)先生

【金曜午後】内科・呼吸器科担当

現在30代の先生です。

横浜市立大学医学部出身で、その後大学で研鑽した後、現在は横浜栄共済病院呼吸器内科のスタッフとして中心的役割を果たしています。

当院にも今まで何度か診療のお手伝いをしてくれていましたが、今回晴れて当院で継続的な勤務が始められることになりました。

医師としての能力も高く、その中でも基幹病院で培った内科、呼吸器科、アレルギー科診療の総合力が持ち味です。

それに加え非常にきさくで話しやすい先生で、たぶん今後人気になる先生だと思います。

金曜午後の昼診療を開始します!

またこれに合わせ、金曜日の診療時間を延長することになりました!

午後の診療は通常2時30分から開始ですが、金曜に限り午後1時から開始になり、診療時間が1時間30分延長することになりました(終了時間は従来通り5時30分となります)。

新患枠も増やします!!

また、枠が増えることで、4月から新患で受診希望の方の枠を増枠することができるようになりました!

いままで咳やアレルギーでお困りの時に、受診できるまで数日以上お待ち頂かざるを得ないケースも少なからずありましたが、今後しばらくは、前日や当日のご予約もお取り頂きやすくなるかと思います。

これからしばらく続くつらいアレルギーの季節、どうぞお気軽にご予約下さい!

アレルギー専門診療ならではのきめ細かい治療で、快適な春をお届けします!