発熱・感染症外来が爆発中です。

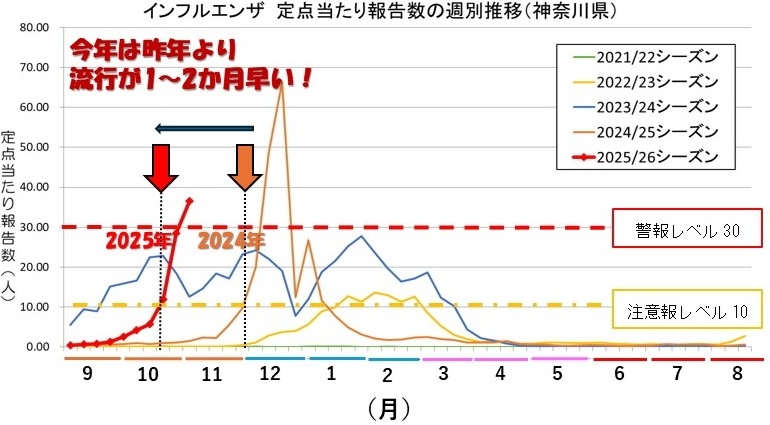

ここしばらく、本ブログの中でも触れていた「今年のインフルエンザのピークが1~2ヵ月前倒しでやってきそう」という予想が現実のものとなってしまいました。

11月11日に、茅ヶ崎市のインフルエンザ患者数が、1医療施設当たり33.0人/週と、警報の基準となる30人/週を超え、茅ヶ崎市にも警報が発令されました。

茅ヶ崎の小中学校でも、今週1週間で1学年の学年閉鎖、31クラスの学級閉鎖と、一気に増えています。

神奈川県衛生研究所HP11/14発表より。

こちらは神奈川県のグラフですが、神奈川県全体でも36.6人/週と、全県で増加しています。

そんな中、もともと喘息を持たれた方が、インフルエンザなどの感染症をきっかけに悪化してご相談にお越しになるケースが非常に多くなっております。

実際今の時期は、発熱、感染症外来に加えて、内科・呼吸器外来にも、多くの方が訪れるようになっています(この土曜日は、発熱感染症外来を除いても、半日で18名もの新患の方がいらっしゃいました)。

また当院におかかりつけの方の予約外受診の方も増えてきており、本当に喘息の方にとっては怖いシーズンになってきているようです。

でも、インフルエンザと喘息って、別の病気ですよね?

なんで喘息とは違うインフルエンザの感染で、喘息が悪くなってしまうか、あまり詳しくは考えたことのない方も少なくないのではないでしょうか?

そこで今回は、「なぜ喘息が、インフルエンザなどの呼吸器感染症によって悪化してしまうのか」、そのメカニズムに迫ってみようと思います。

まず、インフルエンザ感染でも起きる「炎症」とは?

インフルエンザウイルスなどの呼吸器系ウイルスは、感染している方の飛沫(つばや痰、鼻水など)の中に含まれ、鼻や喉を入り口として、気管支の粘膜細胞から侵入します。

ウイルスが侵入すると、体は「敵が来た!」と判断し、ウイルスを排除すべく、免疫システムを発動させ、戦闘モードに入ります。

戦闘モードに入ると分泌されるのが、インターフェロン、IL-6、IL-8、TNF-α などの「炎症性サイトカイン」と呼ばれる物質です。

炎症性サイトカインが働くと、体温が上がり、感染部位に闘う細胞が呼び寄せられ、そしてそこに細胞を運ぶ血管も拡張します。

これを「炎症」と呼ぶのですが、炎症は本来、ウイルスと闘うための「戦場」となる環境を、守る体にとって有利にするための反応です(体温が高ければ闘う細胞は活性化しますし、細胞が集まりやすければその分闘いも有利に進められます)。

体にとって感染したときの炎症反応は、ウイルスと闘うための大事な反応なのですが、これによって体の辛い症状を引き起こすことも事実です(熱、だるさ、痛みなども炎症から引き起こされます)。

基本的にインフルエンザなどの呼吸器系ウイルス感染症では、これらの炎症を和らげながら、体の免疫反応がウイルスを追い出してくれるのを待つという治療戦略になります(もちろんウイルスの増殖を抑える「抗ウイルス薬」も、インフルエンザやコロナでは使うことができます)。

喘息では、この「炎症」が過剰に強くなりやすい・・・

ところが、喘息の人ではこの炎症反応が過剰に強く起こってしまいます。

もともと喘息という病気は、症状がないときでも、炎症を引き起こす「好酸球」や「リンパ球」が気道に集まりやすい状態となる病気です。

ですので、喘息の場合、気道そのものが、常に「炎症を起こしやすい状態」になっています。

また喘息の状態で感染症が起きると、炎症性サイトカインの作られる量が病気のない方よりも多いという特性があります。

加えて、アレルギー反応もこれらの炎症性サイトカインによってより強まることもわかっています。

気道に強い炎症が起こると、気管支が腫れあがってしまい、かつ過敏になってしまうため、気道が狭くなり、また咳がとても出やすい状態になってしまうというわけです。

痰が増え、気道が詰まりやすい状態に

また、気管支に炎症が起こると、気管支粘膜から痰が分泌されます。

本来、痰は異物を外に追い出すためのものなのですが、痰が多くなると気管支の中にたまっていき、空気の通り道を塞いでしまいます。

また喘息の時に分泌される痰はとても粘っこく、気道にこびりつきます(あまりにもひどいと、栓のような状態となり気道を完全にふさいでしまいます)。

気道がもともと狭くなってしまったところに、さらに硬く、粘っこい痰が細くなってしまった気道の通り道を塞いでしまうので、ほんの少し痰の分泌が増えるだけで息苦しさが急に強くなってしまうのです。

気道を覆う繊毛にもダメージが

気管支の内側には「繊毛(せんもう)」という細かい毛がびっしり生えています。

繊毛は、気道にとっての異物を捕らえ、外へ押し出す“ベルトコンベアー”のような役割を持っています。

ところが、インフルエンザやコロナなどの呼吸器系ウイルスは、この繊毛上皮を直接破壊してしまいます。

繊毛が傷むと、痰がうまく外へ出せなくなって気道にたまってしまうため、呼吸のしにくい状態がなかなか改善しません。

また、異物が気管支に残り続けてしまうため、気管支の炎症も続いたままとなってしまい、気管支の壁の炎症、むくみがなかなか良くならず、咳やゼイゼイ、ヒューヒューといった呼吸が続いてしまうといった悪循環が起きます。

つまりウイルス感染は、喘息にとって「気道の掃除機能が働かなくなる」状態であり、症状が長引く理由のひとつとなるわけです。

自律神経のバランスが崩れてしまう

ウイルスに感染すると、気道にある「上皮細胞」がはがれてしまい、そのすぐ下にある神経が表面に露出してしまいます。

すると、そのすぐ下にある神経が表面に露出してしまい、刺激されやすくなります。

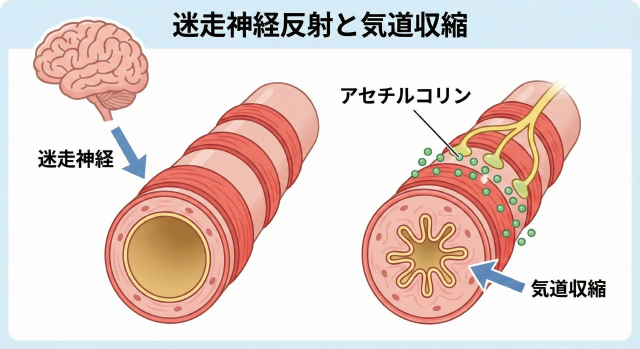

その刺激が迷走神経を介して脳に伝わると、「迷走神経反射」という反応が活性化されます。

「迷走神経反射」は、自律神経の副交感神経系の反射で、この反応によって、気管支の筋肉には「アセチルコリン」という物質が放出されます。

この「アセチルコリン」は、気道収縮を強く起こしてしまう物質であるため、気管支がさらに縮み続けるという現象が起きてしまいます(この「アセチルコリン」の働きを弱めるのが、「抗コリン薬」という薬で、テリルジー、エナジア、スピリーバなどといった吸入薬に含まれている、喘息治療でも重要な位置を占める薬です)。

気道が“修復モード”に入っても、しばらく過敏なまま残る

ウイルス感染そのものが治っても、気管支粘膜はすぐには元通りになりません。

先ほどお話しした、剥がれた「上皮細胞」が再び再生するまで、ある程度の時間が必要です。

その間はしばらく神経への刺激が続いてしまいます。

また感染後は、神経を直接刺激する物質(プロスタグランジン、ブラジキニン、ヒスタミンなど)も多く分泌され、神経が過敏状態となりますが、この「敏感にチューニング」された状態が、ウイルスがなくなった後もしばらく続きます。

そのため、冷気や深呼吸、笑ったり話したりというちょっとした刺激で咳が出るという、「神経の感作」が起こり続けるのです。

「風邪は治ったのに咳が続く」という状況は、まさにこの仕組みから起こります。

結局、感染症は喘息にとって“最もやっかいな敵”

アレルギーや気温差、運動など、喘息を悪化させる要因はいくつもありますが、やはり一番喘息を悪化させやすいのはウイルス感染であることが、多くの研究で確認されています。

特にインフルエンザは、ウイルス感染の中でも炎症が強く起こりやすいウイルスで、これらの反応もより強く出てくる傾向にあります。

この時期はインフルエンザにかかるリスクもとても高いため、インフルエンザ感染は喘息悪化の最大なリスクと言っても過言ではないのです。

普段からのしっかりしたコントロールが超大事!

その対策としては、まずは喘息の炎症を普段からしっかり抑え込むことです。

喘息の炎症の種火が残っていると、いざインフルエンザに感染した時に簡単に燃え広がってしまいます。

「症状のある時だけ治療をする」「症状は残っているけど、まだ我慢できる程度なのでそれ以上の治療をされていない」など、炎症の種火を残している状態を作らないことが重要です(喘息のコントロールについてはこちらの記事 2022.4.20 「喘息って火事!? ~「炎症」と「延焼」をかけてみました~」もご覧ください)。

喘息治療の目標は「トータルコントロール」という、完全に症状がなくなる状態を続けられることですので、そのように治療を続けていくことが、いざ感染した時でも喘息悪化を起こさせない、とても大事な要素となります。

「ワクチン接種」もお忘れなく!

そしてワクチン接種も大事です。

ワクチンは感染→発症そのもののリスクも減らすことができますが(こちらのブログ 2025.1.1「インフルエンザワクチンって効果あるの? ~論文の読み方からも考えてみよう~」も参照!)、喘息など呼吸器系の病気を持っている方は、いざ感染してしまった後にそのウイルスが増殖しすぎないという面も大事です。

ウイルスの増殖によって炎症は大きく悪化してしまうので、その増殖を抑える手段としてのワクチンが有用であるのは、データからみても、普段の診療の肌感覚から見ても、やはり間違いはないと思います。

かなりタイミングは遅くなってきてしまってはいますが、まだ接種できていない喘息の方は、今からでもしっかりワクチン接種して、しっかりと対策をしていただければと思っております!

お知らせ

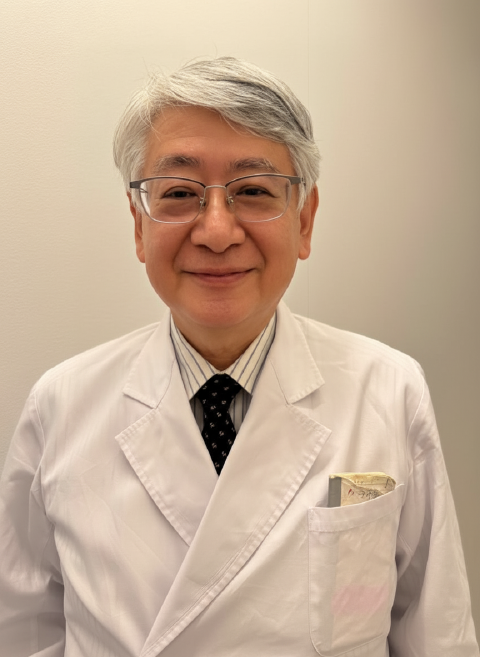

①11月15日より、当院にまた強力な仲間が加わってくれました。

佐々木昌博医師の内科、呼吸器科診療が開始となりました。

佐々木医師は秋田大学医学部、横浜市立大学で呼吸器内科学教室の准教授を歴任され、専門分野である慢性咳嗽で長年臨床、研究の最前線に立っておられた先生です。

私の学生時代の指導教官でもあり、私を呼吸器内科の道に導いてくれた恩師でもあります。

今回長年のオファーが実り、当院でその豊富な経験を活かしていただくことが叶いました。

土曜日は院長、福田医師、佐々木医師による3診体制となります。

土曜日は受診ご希望の方が非常に多く、予約が取りづらくなっていることで皆様にはご迷惑をおかけしておりましたが、佐々木医師の加入で診療枠が充実したため、今後はご予約がお取り頂きやすく、また待ち時間も短くできそうです。

ぜひ土曜日の診察もご利用ください!

➁平塚の新クリニックの工事がいよいよ始まりました。

現在は建物の空調、防災設備などの工事を行いながら、今後の内装の基礎となる「墨出し」という工程を行っているところです。

今後、内装の本格的な工事も始まります。

工事の状況も引き続きHPや下記のinstagramなどで発信していきます。

③当院のinstagramがリニューアルされました!

先月から当院の公式instagramが新たな体制となり、内容もリニューアルされました。

今後は更新頻度も上げて、動画コンテンツなども積極的に発信する予定です。

是非フォローをよろしくお願いします!