さて、前回はステロイドというお薬の説明を行ってみました。

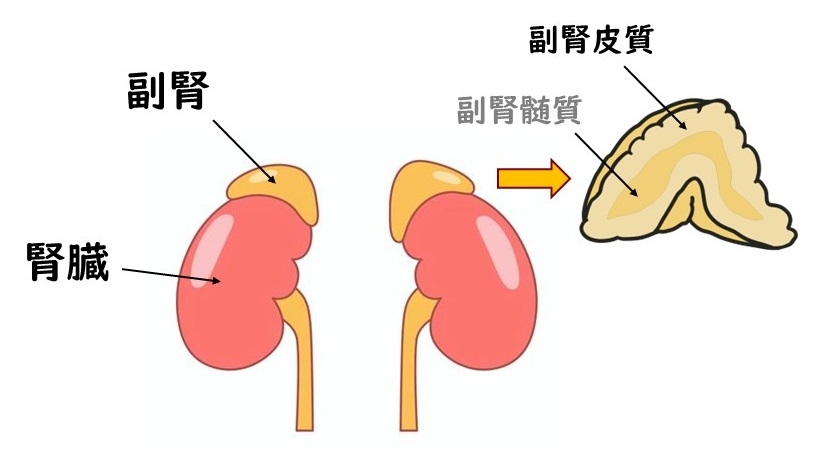

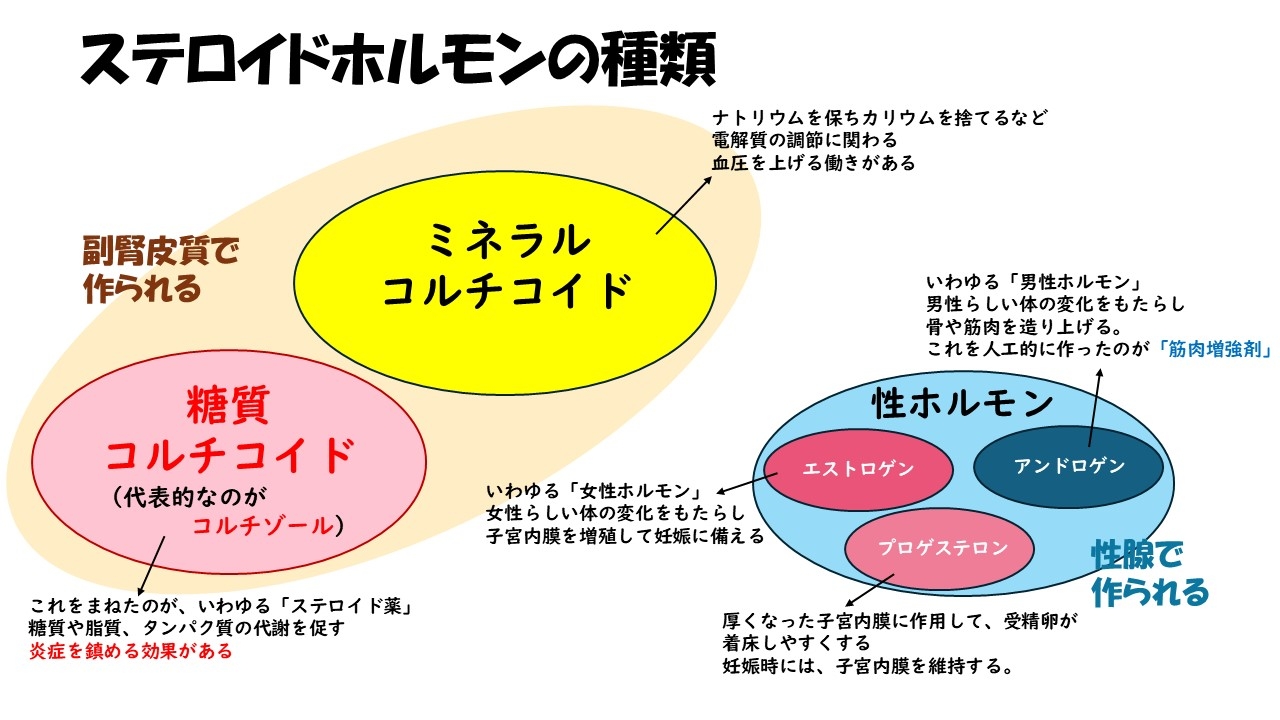

おさらいをすると、ステロイド薬とは、副腎皮質という臓器が作る「コルチゾール」というホルモンを人工的にまねて作られた薬剤で、働きとしては体の中で起こっている炎症を強制終了させる役割を持っています。

そのため、体の中で不要な炎症が起こっている場合に、とても効果を発揮する薬です。

ただ、とても有用な「ステロイド薬」は、皆さんご存じの通り、その裏に危険をはらんでいます。

そんな一見万能薬とも見える「ステロイド薬」の、負の側面と、それに対してどのように有効に使用していけばいいかということを、今回はお話してみようと思います。

まず、ステロイド薬の飲み薬、および注射など、長期にわたり全身に効く形、つまり「全身投与」で使い続けた場合、いったい何が起こるのでしょうか?

ステロイド薬の原型である「コルチゾール」というホルモンは、副腎皮質で作られます。

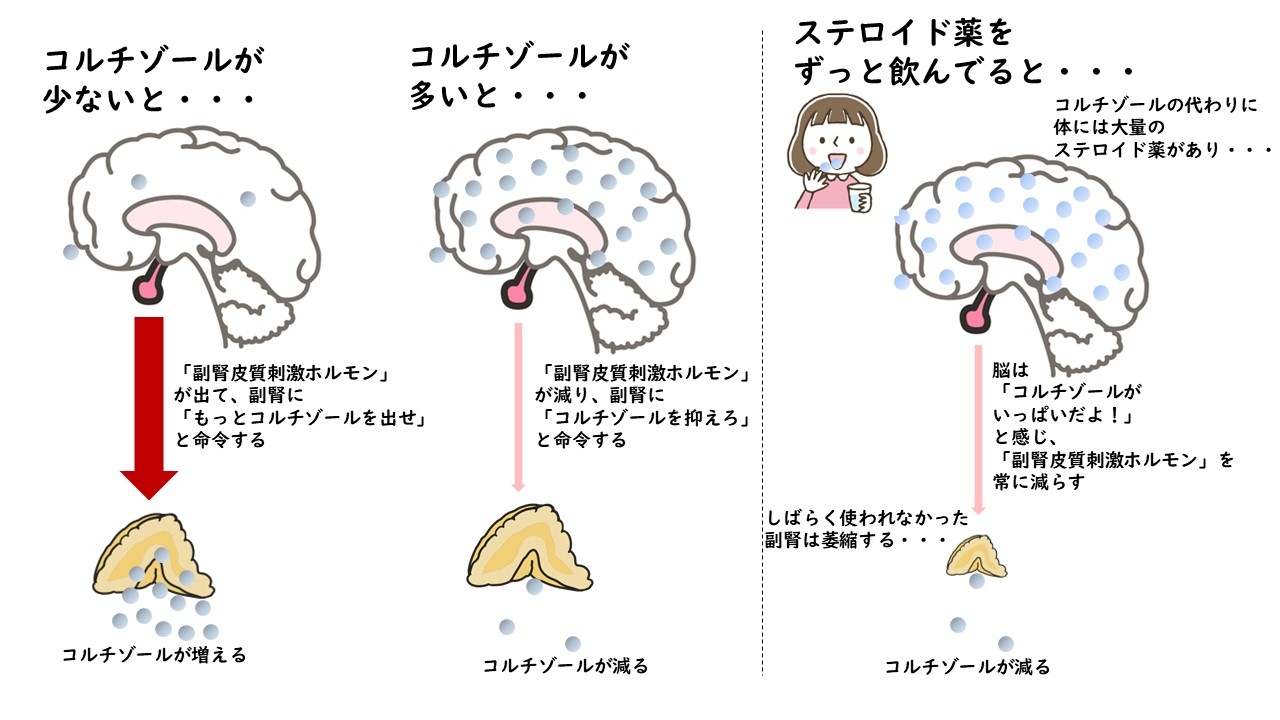

通常、体の中にはホルモンの量を調節する機構が備わっています。

「コルチゾール」は体の中に少なくなると、脳から副腎皮質に働きかけて、副腎皮質を頑張らせる「副腎皮質刺激ホルモン」というホルモン出てきて、減ったコルチゾールを増やそうとします。

逆に、「コルチゾール」がだぶついてくると、今度は脳から出る「副腎皮質刺激ホルモン」の量が少なくなり、副腎はコルチゾールの産生を減らすのです(これをフィードバック機構と呼びます)。

ところがステロイド薬をずっと体に取り込んでいると、体は「コルチゾール」が常に満たされていると判断してしまい、脳から「副腎皮質刺激ホルモン」を出さなくなってしまいます。

でも実際は副腎皮質で「コルチゾール」を作っているわけはないので(体の外からステロイド薬が入ってきているだけなので)この状態が長ーく続くと、副腎皮質はコルチゾールを作らずに徐々に小さくなってしまいます。

そんな時、急に「ステロイド」薬をやめてしまうとどうなるでしょうか?

もちろん脳からは副腎皮質刺激ホルモンが出てきます。

しかし、小さくなってしまった副腎皮質はすぐにはその命令に従うことができず、「コルチゾール」を増やすことができません。

すると、体の中から「コルチゾール」も「ステロイド薬」も、どっちもない状態になってしまいます。

「コルチゾール」は、電解質のバランスを整えたり、糖や脂質、タンパク質の代謝を制御したりして、生命維持を行うホルモンだと説明しました。

体から急にこのホルモンがなくなると、体からのエネルギーを作ることができないので、全身倦怠感が現れ、血圧が下がってしまいます。

また電解質バランスが崩れて、血糖が低下してしまい、生命が危機的状況に陥るのです(この状態を「副腎クリーゼ」と呼びます)。

これを避けるためには、「ステロイド薬」を、副腎皮質が小さくなるまでにやめる必要があります。

また、やむなく長期に続けなくてはならない場合は、副腎皮質の機能が徐々に戻ってくるのとバランスを取りながら、「ステロイド薬」をゆっくりと時間をかけて徐々に減らしていきながらやめていくという必要が出てくるのです。

だいたい2週間以上ステロイド薬と続けていくと、副腎は小さくなってしまうと言われています。

そのため、2週間以上ステロイド全身投与が必要な場合は、薬をやめるときに急に止めずに、徐々に減らしていくという作業が必要になります(逆を言うと、2週間以内であれば副腎皮質はすぐにホルモンを再産生することができるので、バツっとやめて大丈夫です)。

そして、この作業は「ステロイド全身投与」以外、つまり、吸入薬、点鼻薬、点眼薬、塗布薬など、飲み薬や点滴以外ではあまり考える必要がありません。

これはまた項を改めて説明しましょう。

このように、ステロイド薬の全身投与は長く続けた場合、急にはやめられなくなります。

また、体の中の炎症が持続しておこっている場合、その病気を抑えるためにステロイド薬を長期間続けていかざるを得ないケースも少なくありません。

すると、長期に全身投与を続けた場合に起こりうる副作用について、注意をしていく必要があります。

ここからはその点について簡潔にお話をしてみます。

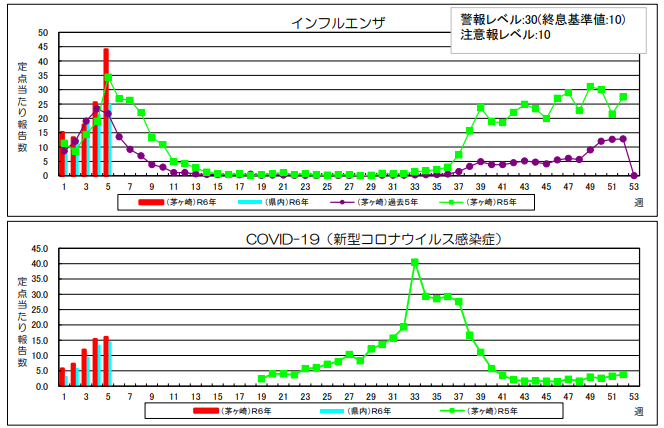

まずは感染症についてです。

ステロイド薬の主な狙いは、炎症をおさえることでした。

炎症はもちろん病気の症状を抑えるのに役立ちますが、一方外界から異物が入ってきたときに、異物を追い出すため、つまり免疫反応にも炎症は起こります。

ステロイド薬が長く続くと、この免疫反応が落ちてしまいますので、感染症にかかりやすくなり、普段は免疫の力でめったに発症しないような菌やウイルス、カビなどにも負けてしまうことがあります。

また結核菌やヘルペスなどは、一度かかると、症状が治った後も菌が体の中に潜んでいることがあります。

免疫が弱くなると、潜んでいた病原菌が再度活性化し、結核や帯状疱疹になることもあるのです。

次に胃腸症状です。

「コルチゾール」は、胃酸を減らす反応を抑えてしまい、胃酸を増やす作用を持ちます。

またたんぱく分解作用があるので、たんぱくを主成分とする胃粘膜が弱くなります。

ステロイド薬が続いた場合、これらの影響で胃潰瘍、十二指腸潰瘍が起こりやすくなります(そのためステロイド薬が長期にわたるときは、必ず胃酸を抑える薬を併用します)。

そして、血糖値の上昇です。

「コルチゾール」は、臓器から糖を取り出し、エネルギーとする働きがありました。

ですので、ステロイド薬が長く続くと、血糖値の上昇を招き、糖尿病の発症、糖尿病の悪化を引き起こす可能性があります。

これに合わせて、ステロイド薬は血圧上昇を引き起こします(これはステロイド薬が糖質コルチコイド作用の他に、多少のミネラルコルチコイド作用も併せ持つからです。ミネラルコルチコイドは血圧の上昇にとても大きな役割を果たしています)。

血糖だけでなく、血圧を上げてしまうことで、動脈硬化は進みやすくなります。

心筋梗塞や脳梗塞などの血栓症のリスクが上がるのです。

更には、ステロイド薬は骨粗しょう症も引き起こします。

ステロイド薬は腸からのカルシウムの吸収を抑える作用があり、その補充として骨からカルシウムを取り出して補おうとしてしまいます。

そのためカルシウムを抜かれてスカスカになってしまった骨は、脆くなってしまい、骨粗しょう症になってしまいやすくなります(ですので、長期でステロイド薬を使用する場合は、骨の分解を抑える薬を併用します)。

他にも、ステロイド薬を長期に続けると、緑内障、白内障、筋肉の減少、うつ、不眠症、むくみ、顔面や肩、お腹まわりの脂肪沈着などなど、いろいろな不都合を起こします。

しかし、やはり「ステロイド薬」は、いろんな症状を抑えることができる凄い薬でもあります。

私たちは、ステロイド薬の飲み薬や点滴を用いるときは、これらを常に頭に入れながら、細心の注意を払って使用しています。

ステロイドと聞くだけで怖いイメージを持たれる方もいらっしゃいますが、是非主治医に聞いて、しっかり納得、理解した上で、最大限の効果を引き出して頂ければと思います。

それでは次のブログでは、吸入をはじめとする、飲み薬でない「ステロイド」の注意点をお話ししようと思います。