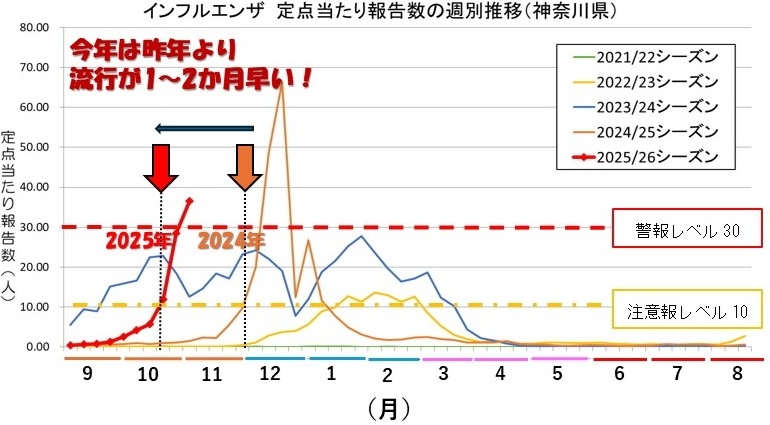

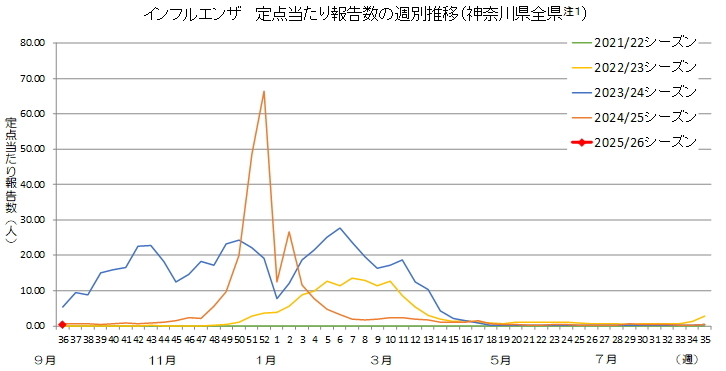

11月になって、予想通り、インフルエンザ流行の爆発の予兆が見えています・・・

市内の学校でも、学級閉鎖が増えてきており、当院の発熱・感染症外来も、ここ2~3週間で明らかに受診ご希望の方が増えるようになりました。

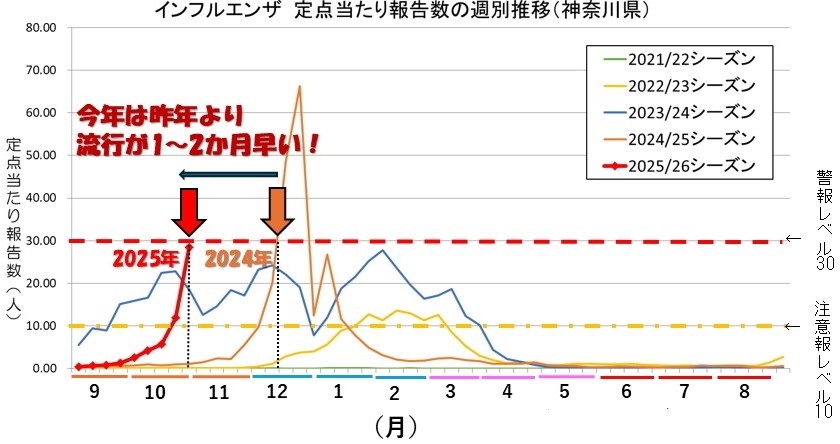

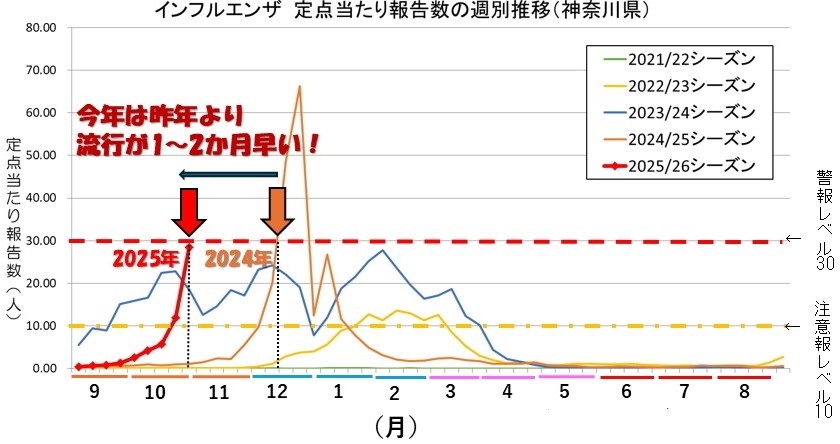

今年のインフルエンザ流行は、例年より1~2カ月早い状況です。

いつもの年末年始が今の状態です。

神奈川県衛生研究所HPより改変

ワクチンの予防接種も、2ヵ月前倒しで考える必要があり、もはや今接種しておかないともう間に合わない状況になりつつあります。

当院では、午後接種の場合は予約なしでふらっとご来院頂いて接種できる体制にしておりますが、この状況に対応するため、経鼻インフルエンザワクチン「フルミスト」も、注射のワクチン同様、接種の予約システムを撤廃し、午後はふらっとご来院頂いて接種できる体制になりました。

経鼻、注射ともに午前中の接種を希望される場合はご予約をお願いします(診察と同時なら午前、午後いずれもご予約は不要です)。

さて、そのような対策を打っても、周りの流行が著しいときは残念ながら感染してしまうことも少なくありません(もちろんワクチンを打っていれば、ウイルスの増殖が抑えられて症状が軽く済むことも少なくありません)。

この時期、発熱、喉の痛み、突然の咳など、何かしらの風邪症状が疑われる場合は、インフルエンザであるかどうかの判断を早期にすることがとても大事になります。

そして、インフルエンザの感染を診断する時に行う代表的な検査が「インフルエンザ迅速抗原検査」です。

そこで今回は、その判断をするための強力な武器、「インフルエンザ抗原迅速検査」について、お話ししてみようと思います。

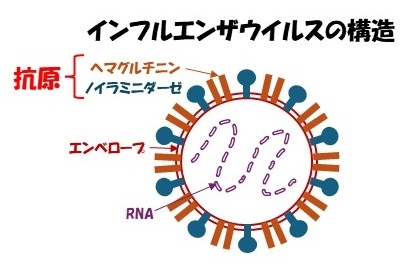

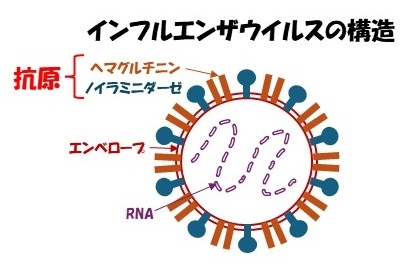

ウイルスの構造と免疫の仕組み

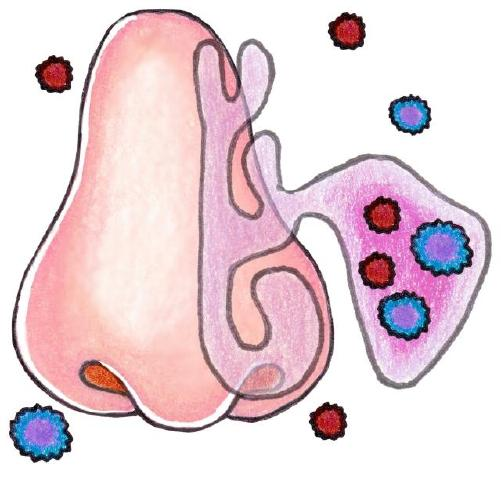

「インフルエンザ迅速抗原検査」とはなんぞや?というのを知るために、まずはインフルエンザウイルスの構造、それに免疫の仕組みを知ることから始めてみましょう。

インフルエンザウイルスの表面にはタンパク質でできている突起物がついています。

これらはウイルスに特有の構造であり、私たちの体から見ると「異物」です。

体は免疫反応でこの異物を検知して排除しようとするわけですが、この排除すべき異物を、免疫の世界では「抗原」と呼びます。

一方、異物を排除するために、体が作る武器が「抗体」です。

抗体は抗原と結びつくことで、様々な方法で抗原の毒性を無力化する「抗原抗体反応」によって、最終的にウイルスを排除できるというわけです。

抗原検査ってどういう原理?

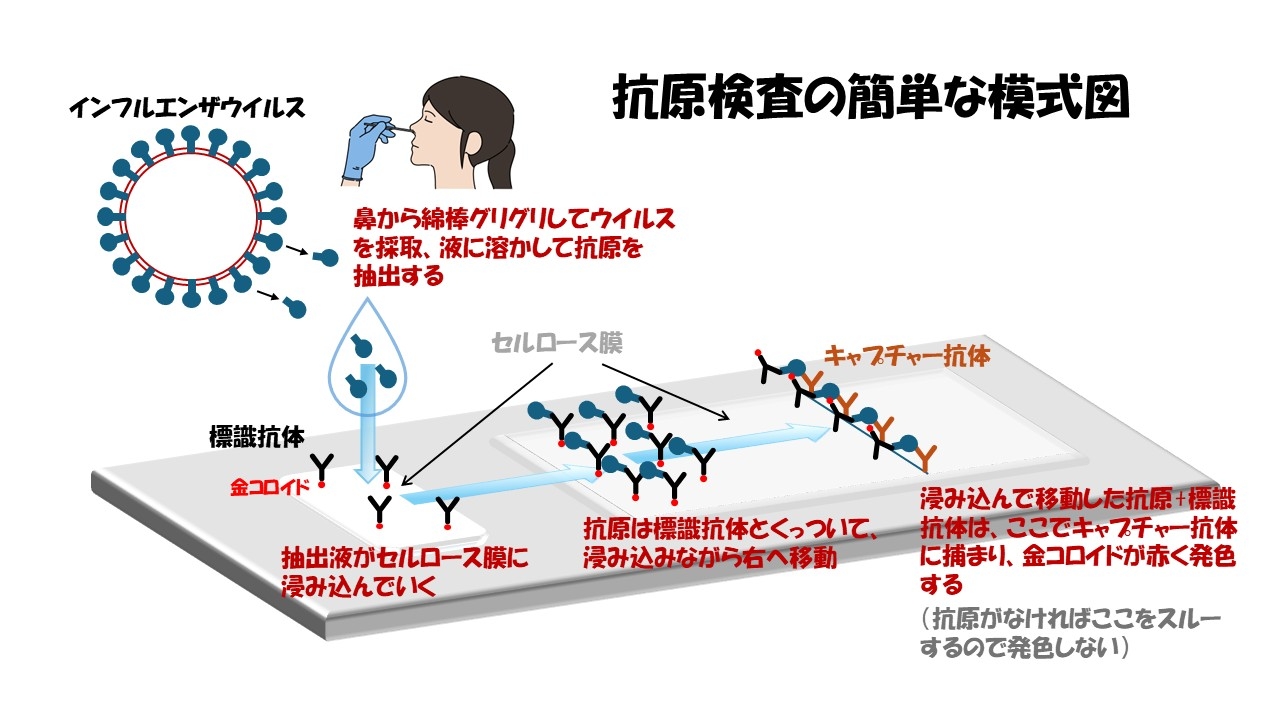

インフルエンザ迅速検査は、この「抗原抗体反応」を利用した検査です。

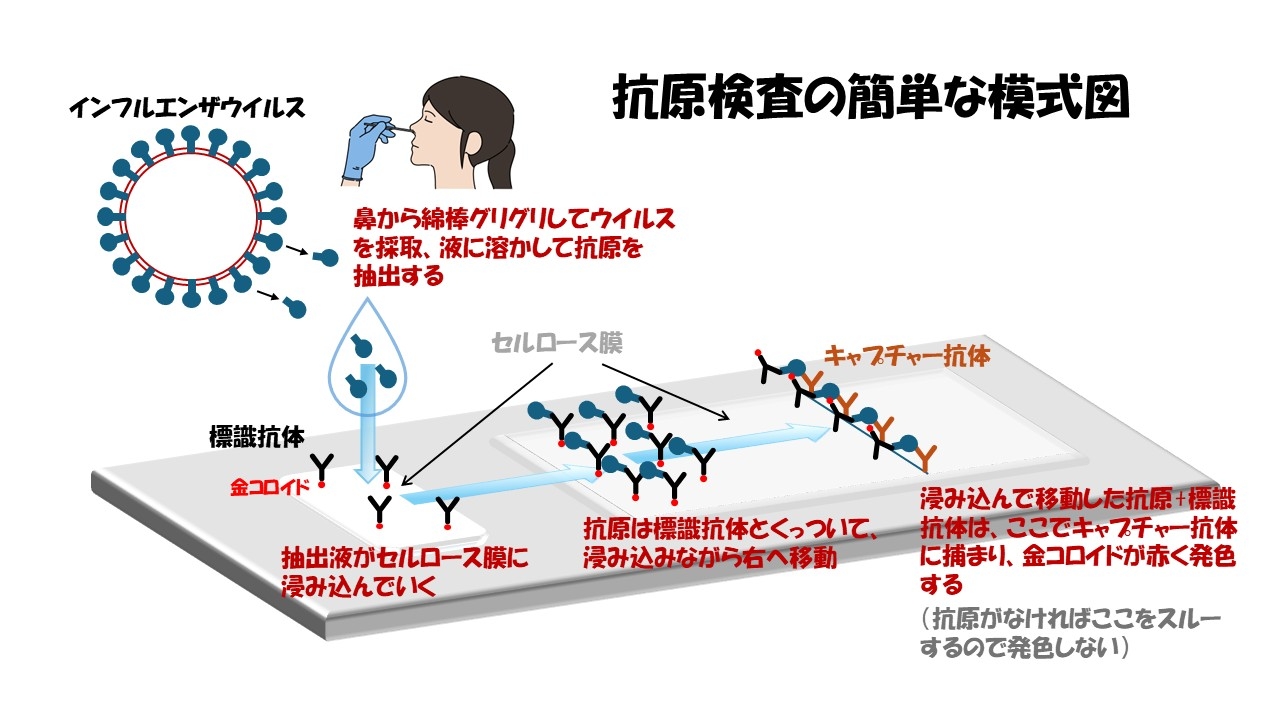

まずは簡単な模式図を書きましたので、下の文と一緒にご覧ください。

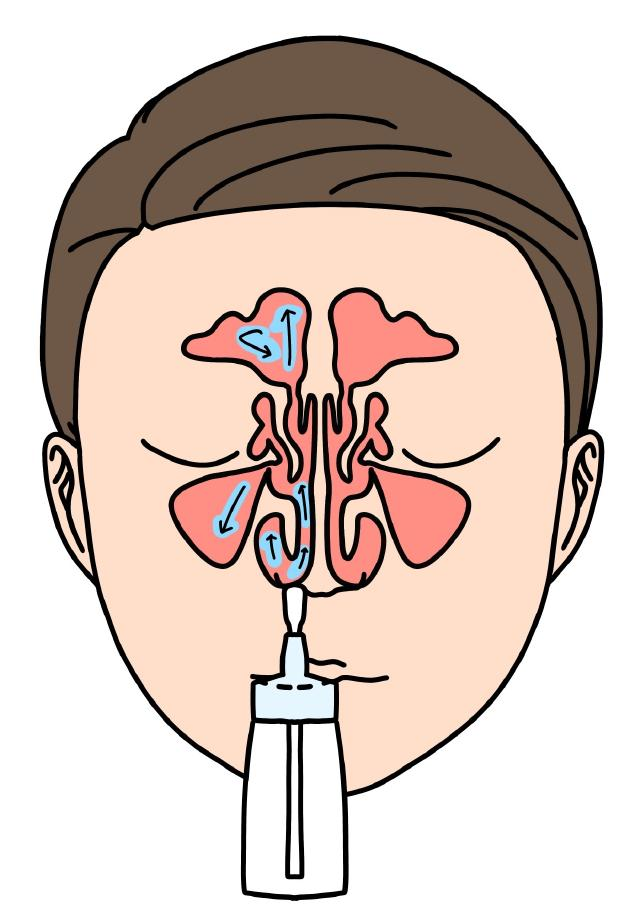

まずは鼻やのどの粘膜を綿棒でこすり、ウイルスを含む分泌液(検体)を採取します。

インフルエンザに感染していると、この検体の中にウイルスが含まれます。

綿棒を専用の液に入れてよく混ぜると、ウイルスが壊れ、ウイルスの表面にある抗原が、抽出液の中に溶け出します。

さて、検査カートリッジには、セルロース膜という、紙に似た素材が使われており、膜の途中には、抗体が「金コロイド」という粒子と結合して塗られています(金コロイドが目印の役割をしているため、これを「標識抗体」と呼びます)。

この「標識抗体」は、インフルエンザの抗原とピタッとくっつく性質を持っています。

抽出液をテストカートリッジに垂らすと、液はセルロース膜に浸み込んでいきます。

液の中にインフルエンザウイルスの抗原があれば、液が浸み込んでいく過程で抗原がこの標識抗体とくっつき、液と一緒に浸み込んで移動していきます。

セルロース膜の先端には、膜上に「キャプチャー抗体」が線状に塗られています。

くっついているインフルエンザ抗原と標識抗体が浸み込みながらここまで流れ着くと、インフルエンザ抗原はここにある「キャプチャー抗体」ともくっつき、ひとつの大きな複合体となります。

この状態になると、標識としてくっついている金コロイドが赤く発色し、線として目に見えるようになるのです。

一方インフルエンザの抗原がなければ、このキャプチャー抗体とくっつくこともないので、標識抗体はキャプチャー抗体をスルーし、線が出ないというわけです。

検査の解釈には気を付けるべき注意点が

この検査は陽性か陰性か、結果が2つしかないので、一見単純にも見えます。

しかし、この検査を行ったときの、結果の解釈には大きな注意点があります。

ここからは検査の解釈について、その気を付けるべき点をお話ししてみたいと思います。

発熱からすぐは陽性になりにくい。でも・・・

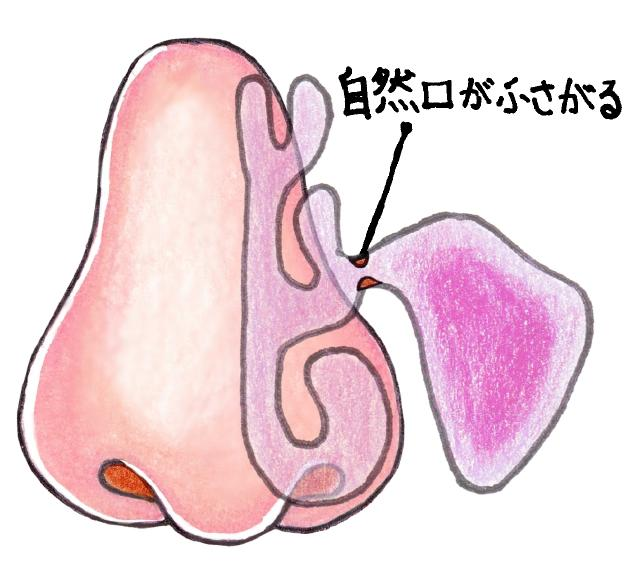

この仕組みの特性でもあるのですが、この検査は、ウイルスの量(つまり抗原の量)がある程度多くならないと、線が出るほどの反応が起きません。

インフルエンザは、感染した後、症状が出た後もしばらくウイルスの増殖が続きます。

インフルエンザにかかってから発熱後12時間以内では、まだウイルスが十分に増えておらず、陰性になってしまうことがよくあります。

逆に、発熱から半日〜1日たつと陽性になりやすくなります。

そのため、あまりに早いタイミングでの検査は正確性が下がってしまうことは知っておくとよいでしょう。

しかし、だからと言って、「陽性になるためにわざと受診を遅らせる」というのはよろしくありません。

治療は早く始めたほうが効果は高いわけです。

検査の結果が診断の全てと考えてはいけないのです。

次はそのことに触れてみましょう。

検査の「感度」と「特異度」

人間の体に行うすべての検査は、病気をすべて陽性として拾い上げ、病気でない状態をすべて陰性と出せる検査は残念ながら存在しません。

そのため、検査は「感度」と「特異度」という指標で、その正確性を表現します。

この「感度」と「特異度」は、やや話が複雑なので、詳しくはこちらのブログ「2020.2.29 「検査」を正しく理解するには ~ 難しいけどなるべくわかりやすくしてみます ~」をご覧ください。

カンタンにまとめると、「感度」とは、感染している人を正しく“陽性”と判断できる割合、「特異度」とは、感染していない人を正しく“陰性”と判断できる割合となります。

これをもう少しわかりやすく言い換えてみます。

「特異度」が高い場合、感染していない人を、ほぼ正しく(-)と出すことができます。

逆に言えば感染していない人を(+)と出すことはほぼありません。

つまり、(+)と出れば、感染していると確実に言えるということになります。

一方「感度」が高い場合、感染している人を、ほぼ正しく(+)と出すことができます。

逆に言えば感染している人を(-)と出すことはほぼありません。

つまり、(-)と出れば、感染していないと確実に言えるということになるというわけです。

抗原検査は、感染者を見逃す可能性がある検査

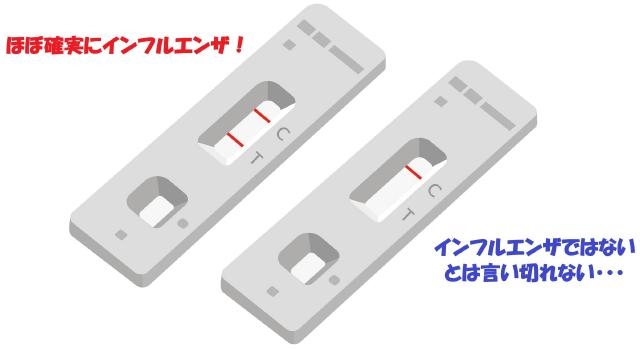

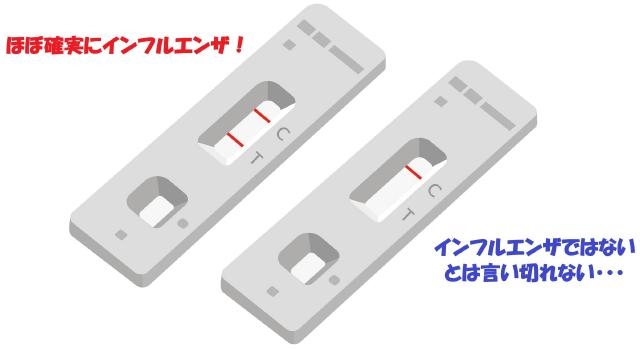

さて、インフルエンザ抗原検査では、感度はおよそ60%、特異度はほぼ99%とされており、「特異度」がとても高い検査です。

言い換えると、この検査で(+)と出れば、インフルエンザに感染していることはほぼ間違いないと言っていいわけです。

一方、この検査で(-)と出た場合はどうでしょう。

感度が60%ということは、感染している人のうちの60%しか(+)と出せません。

つまり感染している人の4割は見逃す可能性があるということです。

ここからちょっと難しい話を

ただ、話はもっと複雑です。

検査は、誰にやっても同じように結果が出る訳ではありません。

当たり前の話ですが、症状がある人は(+)になる可能性は高いですし、症状がない人は(-)になる可能性が高いです。

実際の臨床現場では「その状況がどれだけインフルエンザ“っぽいか”(もしくは“っぽくないか“)」という「事前確率」が重要になります。

そこには「尤度比」という指標を使うのですが、ここは詳しく説明するととんでもなく複雑で長くなりそうなので、はしょりながらも独り言として今からぶつぶつしゃべります。

「尤度比」は「陽性尤度比」「陰性尤度比」があり、これらは以下の式で求めます。

陽性尤度比=(感度)/(1-特異度)

陰性尤度比=(1-感度)/(特異度)

この意味合いは

陽性尤度比:病気でない人に比べて、病気の人は、何倍(+)になりやすいか?

陰性尤度比:病気でない人に比べて、病気の人は、何倍(-)になりやすいか?

という指標です。

一般的に陽性尤度比が10以上であれば、確定診断に優れ、陰性尤度比が0.1以下であれば除外診断に優れる検査と言えます。

インフルエンザの抗原検査の場合、上の数字(感度60%、特異度99%)を使うと、陽性尤度比は60、陰性尤度比は0.4になります。

つまり抗原検査はやはり「確定診断」に優れた検査であると言えるわけです。

また、

検査前のオッズ×尤度比=検査後のオッズ

という式が成り立ちます(これを「ベイズの定理」と言います)。

オッズとは、(病気の確率)/1-(病気の確率)という数値で、病気の確率が25%なら0.25/(1-0.25)=0.25/0.75≒0.33、病気の確率が80%なら0.80/(1-0.80)=0.8/0.2=4となります。

もし、検査前の確率が25%なら、先ほどの式からオッズは0.33。すると、もし検査で陰性なら陰性尤度比は0.4なので

0.33×0.4≒0.13

つまり、0.12/(1-0.12)がおおよそ0.13となるので、12%の確率でインフルエンザ、すなわち88%の確率でインフルエンザではないと言えます。

一方、検査前の確率が80%なら、オッズは4。すると、もし検査で陰性なら陰性尤度比は0.4なので

4×0.4=1.6

となり、0.62/(1-0.62)がおおよそ1.6となるので、すなわち検査では陰性にも関わらず、62%の確率でインフルエンザの可能性が残ってしまったと言えるわけです。

つぶやき終わり!

検査前に「インフルっぽいか」を見極めろ!

つまり、何が言いたいのかというと・・・

「検査前に、インフルエンザである確率がどれくらいありそうか」というのを見極めることが、検査の解釈の精度を上げるにはとても大事なのです。

つまり、「この状態はたぶんインフルエンザじゃないだろうな」と思ったら、検査で(-)の結果を予想して検査するわけです。

そして実際(-)なら、インフルエンザ以外の原因だと言いやすくなるということです。

一方「この状態はたぶんインフルエンザだろうな」と思ったときに検査で(-)の結果が出ても、インフルエンザを否定するには不十分ということになり、結局インフルエンザは否定しきれない、つまり、検査が(-)でも、インフルエンザの診断にすることはあり得るということです。

(これはこの検査が感度がいまいちな検査だからです。特異度はめちゃくちゃいいので、インフルエンザっぽいときはもちろん、インフルエンザっぽくなくても、(+)なら、その見立ては大きく覆り、おそらくインフルエンザと言い切っていいということになります)。

検査結果をしっかり解釈するには

これが、私たち医師が行う診察の重要性ということになります。

つまり、流行状況、周りの状況、感染リスク、症状の特徴、身体に現れる所見などで、「検査前の確率」をしっかり見極めることが、正しい診断、適切な治療に大きく影響するということになるわけです。

ですので、やはり確度高く、確実に治療を成功させるためには、このことをしっかり理解している医療機関で診療を受けて頂きたいところです。

今後年末にかけて、感染リスクはおそらく急上昇します。

(当院もできる限りの対応はしておりますが)感染状況がひっ迫すると、医療機関もなかなか受診しにくくなってしまいます。

まずは早めのワクチン接種で、しっかりと予防対策を!

そして体の異変が出た時は、できるだけ早めに私たちなど医療機関にご相談ください!

さいごにお知らせ!

先日の「エクセレントドクター」に続き、今度は株式会社WeBridgeさんが運営されているWebメディア「医師道」に、私のインタビュー記事が掲載されました。

私がこのクリニックを継承するまでの経緯や、今抱く診療への想い、今後の展望などについてお話ししています。

ご興味のある方は、ぜひご一読を!

▼ インタビュー記事はこちら

▼ 本企画の運営元

運営元:株式会社WeBridge

HP:https://webridge.co.jp/