いよいよ8月になり、夏の甲子園も始まりました。

私は東京出身(東京って言っても八王子だろ!高尾だろ!!カッペが都民気取るなっ!!!というツッコミはどうぞご遠慮願います)なのですが、大学が秋田だったこともあり、甲子園ではつい秋田代表を気にしてしまいます。

7年前の甲子園で金足農業が金農旋風を巻き起こしましたが、今年はまた金足農業が秋田代表!そして7年前の金農メンバーの弟世代がこぞってメンバーに入っていたこともあり、新・金農旋風!ということで大いなる期待を持っております!

8/7追記:残念ながら0-1の善戦も1回戦敗退でした・・・(沖縄尚学さんおめでとうございます!)

そして、医学部の体育会系部活にもこの時期、1年の目標となる大会があります。

医学生の体育系部活はこの時期、東日本、西日本と分かれ、全国大会を行うのです。

その名も東・西日本医科学生総合体育大会

通称「東医体」「西医体」

私は大学時代野球部で主将として(勉強そっちのけ?の)部活生活を送っていたので、やはり母校の後輩たちは気になります。

昨年は久しぶりの東日本3位入賞、そんな後輩たちが出場する今年の東医体野球競技が、今年は神奈川県開催で、しかも今日の朝10時から中井町で1回戦だという連絡をもらい・・・

居てもたってもいられず、午前診療が終わってから午後診療までの時間を使い、中井町に約15年ぶりに応援に飛び出しました。

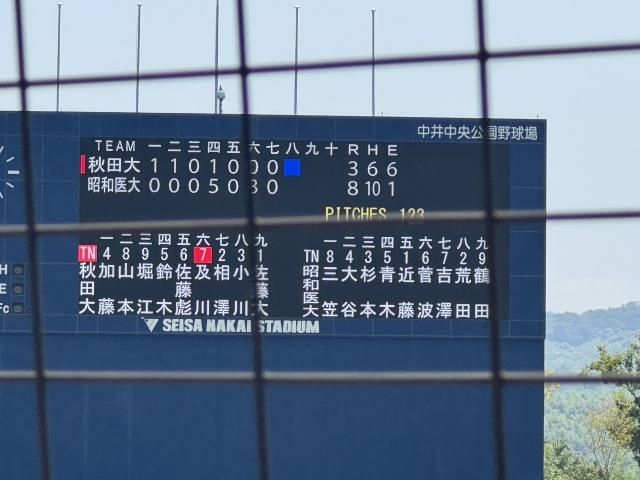

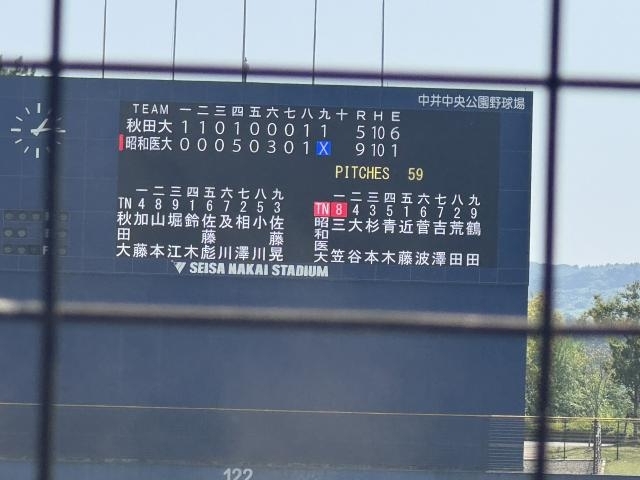

序盤先制して有利に試合を進めているとの連絡をもらっていましたが、到着するとすでに8回、逆転されて5点のビハインド。

相手も130kmをコンスタントに投げる好投手で、母校を必死に応援しましたが、終盤反撃するも結局力及ばず・・・

残念ながら今年は1回戦敗退となってしまいましたが、私の時と変わらぬユニフォームを着ながら、必死に戦う後輩の姿は、何よりもカッコよく、輝いてみえました。

そういえば俺も真夏のグランドを元気に駆け回っていた時代があったなあ

今じゃゴルフでもカート必須なのに・・・(;´∀`)

ここからが本題です!

さて、お盆休みも近づき、当院は夏期休診前の大混雑でてんやわんや状態です。

本日火曜は、当院史上はじめて、1日に200人以上の方にご来院頂きました。

(おかかりつけで症状に少しでも変化のある方、お薬がなくなりそうな方、お盆前に診察しますので、遠慮なくお知らせくださいね!)

そして、相変わらず市内外から多くの「長引く咳」にお困りの新患の方も、毎週新たに50人以上いらっしゃっています。

当院では、すでに長く治療されているのにもかかわらず、なかなか症状が改善しない咳のためにお越しになる方も多く、すでに数週間~数カ月以上(場合によっては年単位で)咳にお困りで途方に暮れた末にお越し頂いている方も少なくありません。

ですので当院では、初診の時から詳しくお話をお伺いし、なるべく早期に原因を特定し、長引く咳を治療しています。

そのような診療の中で、私たちが診る長引く咳の原因として、やはり多いのは「喘息(咳喘息も含む)」なのですが、私の印象でも、本当に喘息と診断できる長引く咳の方は、せいぜい50~60%前後との印象です。

その他の40~50%の方の長引く咳の原因のうち、大きな割合を占めるのが、この前ご紹介した「胃・食道逆流」、それに鼻汁が喉に落ち込むことが原因になる「鼻の炎症による咳」の2つです。

そう、気管支や肺ではなく、遠く離れた鼻や副鼻腔、さらには喉のアレルギーや炎症が引き金となり、慢性の咳を誘発することは、実は少なくないのです。

そこで今回は、原因として少なくないにも関わらず、しばしば見逃されやすい、鼻症状による咳について、その理由、対処法をお話ししてみようかと思います。

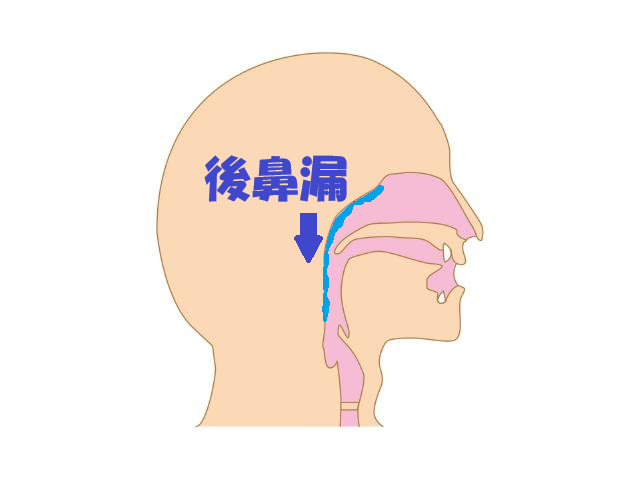

鼻の咳の原因「後鼻漏」

鼻が炎症を起こすと、鼻水(医学的には鼻汁といいます)がでてきます。

通常鼻水は鼻の穴から出てくることが多いのですが、前ではなく後ろ、つまり鼻の奥から喉の後ろの壁にかけて鼻水が垂れ込んでしまうことがあります。

これを後鼻漏といいます。

後鼻漏によって咳が出る理由

喉に鼻水が落ちてくると、その物理的な刺激によって咳が出てきます(これは落ちてきた鼻水=痰を排出させるための仕組みでもあります)。

それだけでなく、その鼻水は炎症の結果起こっているものですので、鼻水には炎症性の物質を多く含んでいます。

その物質が喉の粘膜を刺激すると、喉にある感覚神経を刺激して、咳反射を起こしてしまいます。

またアレルギー反応によって生じた鼻水には、ヒスタミンやロイコトリエンなどのアレルギー反応を引き起こす物質が含まれていることもあり、これが喉の粘膜に働きかけると、その粘膜にもアレルギー反応を引き起こし、喉がむずむずかゆくなるという症状を引き起こすこともあります。

そして、この状態が長く続き、感覚神経に刺激が加わり続けると、感覚神経の過敏(以前こちらやこちらでお話しした咳過敏症症候群の状態です)を引き起こすこともあり、こうなるとなかなか治らない、長引く咳になってしまうわけです。

咳を起こす鼻の病気は?

では、どんな病気が後鼻漏を引き起こすのかを見てみましょう。

まずはアレルギー性鼻炎です。

アレルギー性鼻炎は水っぽい鼻水が後鼻漏に

たとえば、花粉症やダニアレルギーに代表されるアレルギー性鼻炎では、花粉やハウスダストなどのアレルゲンに対するIgE抗体が鼻粘膜で反応を起こし、ヒスタミンやロイコトリエンといった化学伝達物質が放出されるアレルギー反応です。

この炎症によりくしゃみや鼻水、鼻づまりが生じると、余分な鼻汁がのどの奥へ流れ込み、後鼻漏となります。

そしてこの鼻水はさらさらしている、水っぽい鼻水であることが多いです。

後鼻漏が咽頭の粘膜を刺激すると、咳中枢が反応して「しつこい咳」を繰り返す原因となり、また鼻水に含まれるヒスタミン、ロイコトリエンが喉のむずむず、いがいがを引き起こします。

次に、副鼻腔の炎症を見てみましょう。

副鼻腔炎ではドロッとした鼻水が後鼻漏に

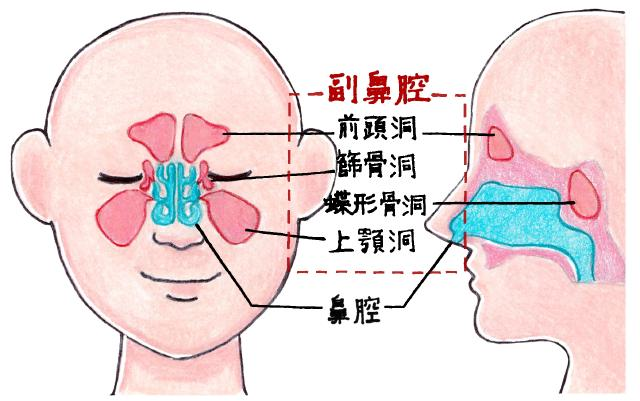

鼻の周りには「副鼻腔」という、いくつかの空洞が分布しています。

その空洞上に何らかの理由で細菌やウイルスが入り込み、炎症が起きると、「副鼻腔炎」になってしまいます。

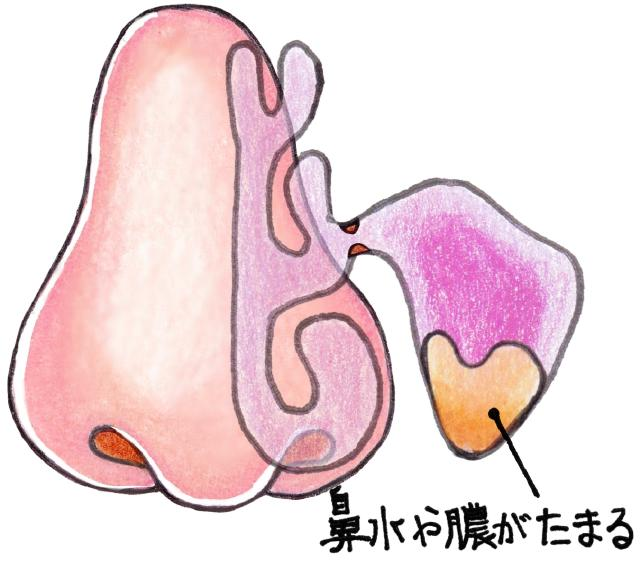

副鼻腔炎が起こると、副鼻腔に「膿」を伴った濃い鼻水が溜まり、これが喉の奥に落ちてくると、黄色くドロッと粘っこい痰を伴った咳になってきます。

膿の鼻水が出ていかないと慢性化する

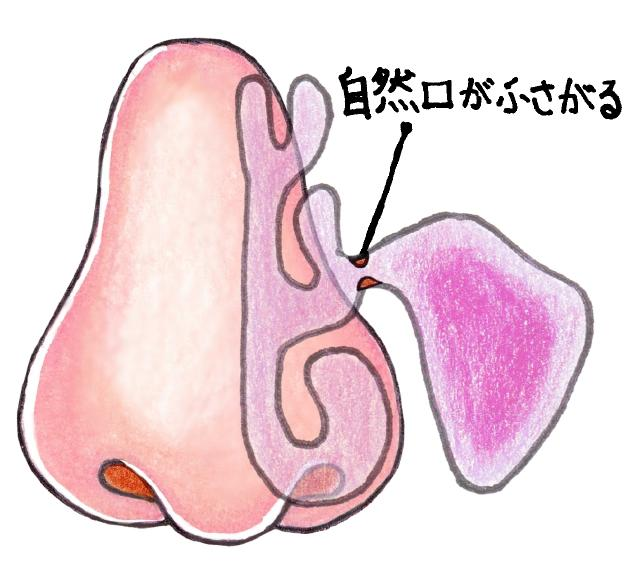

ただ通常はここに炎症が起こっても、副鼻腔炎と鼻の間には「自然口」という狭い通路があり、ここから膿を排泄することで治癒に向かいます。

しかし、何かしらの理由で「自然口」が塞がってしまうと、膿の逃げ場がなくなってしまい、副鼻腔炎が慢性化してしまうことがあります。

すると副鼻腔の線毛機能が低下し鼻水を排出しにくくなるので、より膿性分泌物がたまりやすくなります。

そしてこの濃厚な膿が喉へ流れ込み続けると、これが刺激になり続け、長引く咳に発展してしまうのです。

副鼻腔炎が慢性化したときに考えるべき病気

そんな副鼻腔炎が慢性化しているときには、いくつか考えるべき特殊なケースがあります。

それを挙げていきましょう。

① 副鼻腔気管支症候群

鼻と気管支はつながっているために、副鼻腔炎などの鼻の炎症が気管支に波及してしまう事もあり、慢性副鼻腔炎により慢性的な気道の炎症が起こってしまうことがあります。

「副鼻腔気管支症候群」と呼ばれ、こうなると、気管支の炎症が生涯残存し、咳が慢性化するという事態になってしまうこともあるのです。

② 様々な特殊な副鼻腔炎

副鼻腔炎には他にも、上あごの虫歯によって歯の根元から副鼻腔に菌が入ってくるタイプのもの(「歯性副鼻腔炎」といいます)や、カビによるもの、癌などのできものによるものなど、いろんな原因があります。

症状の重さや鼻の形から、手術で治してしまった方がいい副鼻腔炎もあります。

このような場合は耳鼻咽喉科の、手術ができる先生とのコラボレーションも重要になります(当院は近隣の各総合病院の耳鼻咽喉科とも綿密に連携を取っております)。

③ 好酸球性副鼻腔炎

副鼻腔炎の中で、鼻にポリープができ(鼻茸といいます)、強い副鼻腔炎の症状をきたしながら、喘息の症状も強く出る病気があります。

「好酸球性副鼻腔炎」といって、治療がなかなかやっかいな病態です(国の難病指定もされています)。

とはいえ、この病気も、診断さえつけば耳鼻咽喉科の専門医の先生と我々呼吸器内科の専門医が連携を取りながらであれば、今では十分症状コントロールできる時代になりました(生物学的製剤を使用することができます)。

しかし実は、何年もの間、この病気が見抜かれずに、ずっと苦しんでいる方も少なくありません(当院に来院される方でもやはり見つかることがあります)。

副鼻腔炎と喘息が両方ともある場合は、なるべく早めに呼吸器専門医、もしくは耳鼻科専門医にご相談ください。

喉のアレルギーで咳が出ることも

鼻だけでなく、喉の粘膜自体もアレルギー反応を起こすことがあります。

アレルゲンや後鼻漏、空気の乾燥などが原因で、喉頭の感覚神経が過敏になり、ちょっとした刺激で強い咳反射が起こるのです。

アレルギー性鼻炎や、アレルギー反応の関わる副鼻腔炎が起きると、喉の粘膜も一緒にアレルギー反応を生じて起こってしまうことも少なくありません。

「のどがむずむずする」「のどに異物感がある」「痰が絡む感じが抜けない」という症状が出ることがあり、なかなか治らない咳に発展することがあります。

これらのように喉から上の炎症で咳が起こる場合、喉の下である気管支の炎症を抑える、喘息の吸入薬のような治療をしても、当然症状は良くなりません(ただしアレルギー性鼻炎、副鼻腔炎は喘息と合併することがあるので、この場合ば部分的に効果が出ることもあります)。

また痰が絡んでいる咳になることが多いため、無理やり咳止めを使うと、かえってたまった痰を出すことができずに、息が苦しくなってしまうことも少なくなく、薬をずっと使っているのに症状がなかなか改善しない「長引く咳」になりやすい原因の一つと言えるのです。

さて次からは、これらの見極め方や治療についてお話を進めようと思いますが、だいぶ長くなってきましたのでまた次の機会に。

P.S.こちらが続きのブログです!

2025.08.24 鼻やのどが原因で起こる咳 ➁対処編 ~夏は!やっぱり!野球の季節だよね!~