前回のブログ(①原因編)はこちら!

さて、お盆も終わり、夏の甲子園もフィナーレを迎えました。

甲子園も、初戦で(我が)金足農業を下した沖縄尚学が見事優勝で幕を閉じました。

日々熱戦が繰り返される甲子園、見ていたらなんだかうずうずしてきて・・・

私もやりたくなっちゃいました(笑)

という訳で、およそ1年ぶりに、草野球チームの試合に参戦してきました(高校同期で25年前に創設したチームで、一応私も創設メンバーではあったのですが、仕事の忙しさもありほぼ幽霊部員状態です・・・)。

久しぶりに打席にも立ち、何とかヒット1本は打ち、(肉離れ覚悟で)全力疾走し、先制点のホームも踏みました。

当院の運用サポートに入っていただいている有友さんも(人数不足でしたので)急遽助っ人として参戦。

40代、多忙にも関わらず、毎週地元の草野球チームでキャッチャーを務める「猛者」です。

試合は残念ながらサヨナラ負け・・・でしたが、まあ、当日試合の行われた府中市の気温は37℃、昼12時からの試合ということもあり、とにかく無事に帰宅できたことが一番の結果です(皆さんも熱中症にはくれぐれもご注意ください!)。

ここからが本題です!

さて、前回は、鼻やのどが原因で起こる咳について、その原因についてお話ししてきました。

今回は、その見極め方や治療、自分でできる対処法について引き続きお話ししてみようと思います。

まずは見極め方です。

鼻やのどが原因で咳が起こる場合、そのパターンは人それぞれですし、鼻症状と他の病態が合併することも良くあることなので、その症状だけで見極めるのは難しいものなのですが、ある程度の傾向はあるので、ここではそれをお話ししてみようと思います。

後鼻漏では夜と朝の、痰の咳

後鼻漏による咳では、鼻水が喉に落ちてくることによって咳が出るため、痰を伴う咳になることが多いですが、喘息ではしばしば痰の伴わない咳になることがあります(もちろん喘息でも痰を伴うことは珍しくありません)。

後鼻漏による咳では、比較的夜間から寝る前までの咳が多くなってきます。

また、朝起きがけの時に増える咳も特徴的です。

ただ、夜中に咳で起きてしまったりするケースは少ないようです(寝ているときに咳が出るケースは実はよくあるのですが、どういう訳か本人は咳をしていることに気づかず、周りだけが気にしているというケースが多いです)

一方喘息でも夜にかけて悪化するのですが、寝ている時(特に夜中3時頃)に咳が悪化して起きてしまうのが一番特徴的です。

後鼻漏は仰向けで咳が出る

姿勢による症状の変化も参考になります。

後鼻漏による咳の場合、流れ落ちる鼻水が増えると咳が悪化します。

そのため、夜寝るときに仰向けで寝ていると咳が悪化しやすい傾向があります。

後鼻漏の咳は急に出て、止まる

咳の出方についても、後鼻漏による咳は、喉に一定量の痰が溜まるとそれを排出しようと咳が出るので、一度出ると止まらず、一旦出切るとピタッと止まる「発作性咳嗽」の形を取りやすいです。

一方喘息では、症状の出やすい夜や、環境の悪いところにいるタイミングなど、症状が悪化しやすい環境では割とコンコンと続けて咳が出るケースが多いようです。

喘息みたいにヒューヒューはしないけど・・・

喘息では気管支が狭くなると、特に息を吐いたときにゼーゼー音が鳴ることがあります。

一方後鼻漏による咳では気管支は狭くならないのでゼーゼーすることはありません。

ただし、後鼻漏によって声帯がうまく開かなくなることがあり、この場合息を吸ったり吐いたりしたときに低いゼーゼー音が鳴ることがあります。

一方喘息でも、気管支がそこまで狭くならずにゼーゼーとはならないケースは少なくなく、音のあるなしで後鼻漏と喘息を見極めることは、素人判断では難しいのかなと思います。

私たち呼吸器科医は、まずは症状の特徴をお伺いし、傾向を見極めながら、採血や呼吸器の検査(スパイログラム、呼気一酸化窒素検査、モストグラフ)、それにレントゲンや、必要に応じて肺、それに鼻や副鼻腔のCT検査を行うことで見極めていますので、ここら辺の判断は我々にお任せいただければと思います。

さて、後鼻漏による咳とわかれば、それに合わせた治療を行うことになります。

続いては治療法についてお話ししてみましょう。

副鼻腔炎に抗菌薬は慎重に

アレルギー性鼻炎であれば、そのアレルギー反応を抑えるべく、抗アレルギー薬の飲み薬に加え、粘膜の炎症を抑えるステロイド点鼻薬などを使用します。

また、細菌による鼻炎や副鼻腔炎があり、そのせいで膿がたまっているようであれば、その排除がとても大事になります。

副鼻腔にたまっている膿に対して、それを出しやすくする去痰薬や、細菌をやっつける抗生物質(本来は抗菌薬という言葉を使いますが、広く知られている抗生物質という言葉で説明します)などを考えます。

ただし、副鼻腔炎は繰り返したり慢性化したりすることも少なくない病気ですので、毎回抗生物質を使ってしまうと、徐々に細菌が抗生物質に強くなってしまい、「耐性」を獲得し効きにくくなってしまいます。

すると他の抗生物質に変更することになるのですが、これを繰り返していると、徐々に効果のある抗生物質が少なくなってしまい、治療がどんどん難しくなってしまいます。

抗生物質は「使うべき時に」「使うべき種類の薬を」「正しい量と正しい期間」で使っていただくことで、耐性化を防ぐことができます。

何かと抗生物質に頼る治療法には注意をする必要があります(余った抗生物質を使ったり、他の人に出された抗生物質を使うことは避けましょう)。

あえて抗生物質を少なく、長期に使う特殊な方法もある

一方あえて、あるタイプの抗生物質を長期間使用することで、慢性的な炎症を抑え込めるケースがあることもわかっており、病態によってはこの治療を選択することもあります(耐性化は覚悟の上ですが、そのデメリットよりも病状コントロールできることによるメリットが大きい時に選択します)

いずれにせよ、抗生物質の治療は安易に行うことなく、治療に詳しい主治医の先生とよく相談されることをおすすめしています。

他には・・・?

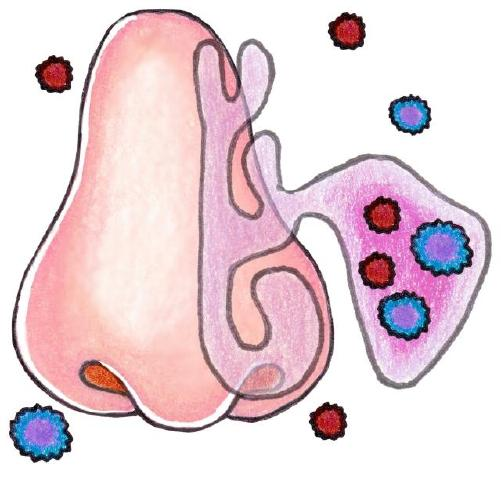

副鼻腔炎は、アレルギー性鼻炎によって鼻の粘膜がむくんで、それによって自然口がふさがれてしまっておこるケースもあり、この場合は鼻の粘膜のむくみを取るために、アレルギー性鼻炎と同じ治療(ステロイド点鼻、抗アレルギー薬など)を加えることもあります。

また、症状を抑えるには漢方を使用することも少なくありません。

鼻水の性状や、症状、体質によって細かく使い分ける性質のものですので、こちらも主治医の先生とよくご相談のうえご使用ください。

スギ花粉やダニが鼻炎症状の原因となっている場合は、根本的に炎症を置きにくくする「舌下免疫療法」を行うことも有用です。

最後に自分でできる、生活上の注意点についてお話ししましょう。

まずは空気をキレイに!

まずは室内にいる花粉やダニ対策の対策を行いましょう。

アレルゲンには、まず掃除機などで寝具を定期的に掃除し、なるべく取り除きます。

布団乾燥機で寝具を熱処理をすると、ダニの除去には効果的です。

またHEPAフィルターを備えた空気清浄機、加湿器による湿度管理も行い、アレルゲンがなるべく空気中に舞い上がらないように対策を行いましょう。

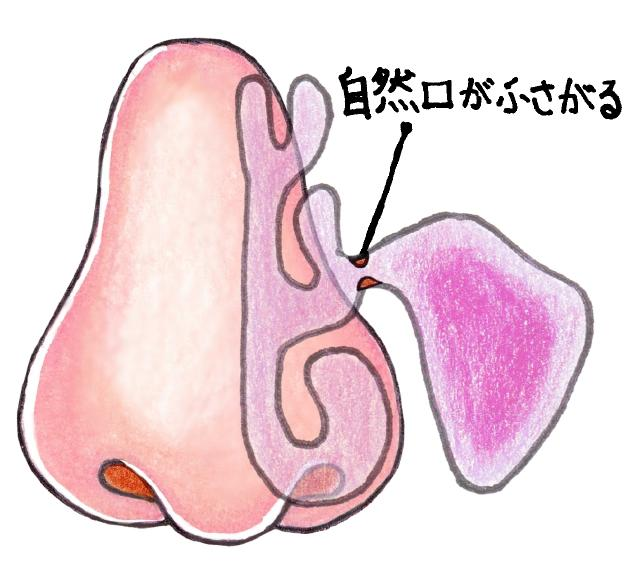

鼻うがいは多めの生理食塩水で

また鼻うがいも有効です。

生理食塩水を用いた鼻うがいは、アレルゲンや分泌物を洗い流し、鼻腔内の環境を整えるセルフケアとして大変有効です。

市販の鼻うがいキットで手軽に実施できます。

150~200ml以上の、比較的多量の生理食塩水でしっかり洗い流せるキットを選んでください(当院でも取り揃えております)。

水分摂取、禁煙もして、鼻に優しい生活を

脱水状態になると、分泌される鼻水や痰の中に含まれる水分が少なくなり、粘り気が強くなって排出しにくくなってしまいます。

十分な水分補給(1.5~2L/日)を粘膜の潤いを保ち、鼻水や痰を排出しやすくしましょう。

タバコは気道の刺激になり、後鼻漏であってもその咳を悪化させる原因になります。

禁煙は気道炎症の根本改善に欠かせません。

最後に十分な睡眠とストレスケアで抵抗力を高めましょう。

以上、長引く咳と、鼻やのどの症状との関係について、2回にわたってお話をしてみました。

長引く咳の方では、鼻やのどの要素が(患者さんによっては数年以上も・・・)見過ごされ、なかなかすっきりと治らないケースが少なくない印象があります。

一方、鼻炎、後鼻漏による咳であれば、一見何に対しても効きそうな「咳止め薬」の効果があまりない一方、咳とは全く無関係に見えるこれらの治療で咳がよくなってしまうので、患者さんも不思議がることが少なくありません。

「一通りの治療をしてもらってもなんだか咳がスッキリしないな・・・」と感じた場合は、私たちのような咳の専門医に、是非ともご相談ください!