東日本大震災の計画停電のためしばらく講演会などは中止になっていましたが、本日、医療・健康サポートが主催する 医学臨床セミナー"Dr.Guts北垣の体当たり臨床実践塾-あなたも今日だけ研修医 痛みと救急を斬る 頭痛から足の痛みまで一刀両断"に参加してきました。

診療所で遭遇する痛み疾患のマネジメントについて頭痛に始まり胸痛、腹痛、腰痛、咽頭痛、四肢・関節痛に至るまで幅広くいかに地雷を踏まないようにするかを伝授していただきました。

参考になったのは

首ふり試験Jolt accentuation(左右に顔をすばやく振って頭痛が増強したら陽性)でこれがなければ髄膜炎は否定してよい。

心筋梗塞を否定する診断にラピチェックが有用で、これが陰性の場合は心筋梗塞はおおむね否定できる

ラピチェックは当院でも休み明けに導入を検討しようと思っています。

明日はMSSの1dayセミナー アドバンスに参加してきます。

2011.03.29更新

計画停電対策 2011-03-29

このたびの東日本大震災により被害にあわれた皆さまに、心よりお見舞いを申し上げます。

計画停電対策のため当院では、2.8KVA、1.6KVAの自家発電機一台、ガソリン携帯缶3個、充電式蛍光灯3個を準備しました。

この発電機を外の電源ボックスにつなぎ室内用の非常用コンセント(赤)より電源を取ります。

すべてのコンセントを使うことは不可能なためサーバー2台、複合プリンター1台、受付パソコン2台、診察室パソコン1台、電話、診察室の一部照明を使用できるようにしました。計画停電時には発電機を運転して非常用電源のコンセントにつなぎ変え(右下コンセントを赤コンセントにつなぎかえる)診察する予定です。

上記準備しましたが最近は計画停電は中止されまだ1回も使う機会がありません・・・

計画停電対策のため当院では、2.8KVA、1.6KVAの自家発電機一台、ガソリン携帯缶3個、充電式蛍光灯3個を準備しました。

この発電機を外の電源ボックスにつなぎ室内用の非常用コンセント(赤)より電源を取ります。

すべてのコンセントを使うことは不可能なためサーバー2台、複合プリンター1台、受付パソコン2台、診察室パソコン1台、電話、診察室の一部照明を使用できるようにしました。計画停電時には発電機を運転して非常用電源のコンセントにつなぎ変え(右下コンセントを赤コンセントにつなぎかえる)診察する予定です。

上記準備しましたが最近は計画停電は中止されまだ1回も使う機会がありません・・・

投稿者:

2011.03.05更新

藤沢消化器病医会(住民検診におけるABC検診の有用性と今後) 2011-03-05

藤沢消化器病医会の住民検診におけるABC検診の有用性と今後という講演を拝聴してきました。

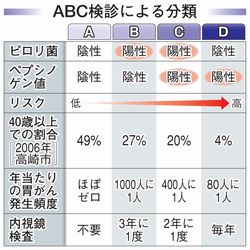

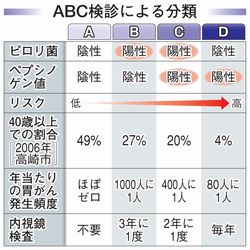

ABC検診とは、胃がんのリスクを調べる検査で、胃粘膜萎縮マーカーのペプシノゲン(PG)検査と胃潰瘍・十二指腸潰瘍の原因と言われているヘリコバクター・ピロリ(Hp)抗体価検査の2種類の血液検査を組み合わせてチェックし胃がんになりやすいかどうかをABCDの4段階で判定します。

A群は将来的にも胃がんにはまずならないと考えられ、無症状であれば内視鏡検査を受ける必要はない。Bは3年に1度、Cは2年に1度、Dは毎年の内視鏡検査をする必要があるとのことです。

またB・C・D群についてはピロリー菌の除菌を行うとのことです。

実際の東京都目黒区の検診結果を示され多数の癌を発見し、有用であり将来的には胃バリウム検診の代わりになるものではないかとのことです。

当院では以前より市検診のオプションとしてペプシノゲン(PG)検査施行し、陽性者には胃がんのハイリスクとして毎年胃カメラを勧めていましたが、今年度よりABC検診を採用してみたいと思っています。

詳しいことは日本胃がん予知・診断・治療研究機構のホームページを参照してください。

ABC検診とは、胃がんのリスクを調べる検査で、胃粘膜萎縮マーカーのペプシノゲン(PG)検査と胃潰瘍・十二指腸潰瘍の原因と言われているヘリコバクター・ピロリ(Hp)抗体価検査の2種類の血液検査を組み合わせてチェックし胃がんになりやすいかどうかをABCDの4段階で判定します。

A群は将来的にも胃がんにはまずならないと考えられ、無症状であれば内視鏡検査を受ける必要はない。Bは3年に1度、Cは2年に1度、Dは毎年の内視鏡検査をする必要があるとのことです。

またB・C・D群についてはピロリー菌の除菌を行うとのことです。

実際の東京都目黒区の検診結果を示され多数の癌を発見し、有用であり将来的には胃バリウム検診の代わりになるものではないかとのことです。

当院では以前より市検診のオプションとしてペプシノゲン(PG)検査施行し、陽性者には胃がんのハイリスクとして毎年胃カメラを勧めていましたが、今年度よりABC検診を採用してみたいと思っています。

詳しいことは日本胃がん予知・診断・治療研究機構のホームページを参照してください。

投稿者:

2011.02.27更新

茅ヶ崎医師会バス旅行 2011-02-27

本日茅ヶ崎医師会バス旅行に参加してきました。

これは医師会会員の家族を含めた親睦目的のバス旅行でイチゴ狩、飯山温泉、宮ヶ瀬湖畔園地、さがみ湖イルミネミオンと盛りだくさんで、楽しい一日を過ごさせていただきました。神田交通の皆様、事務局の皆様、担当理事の小笹先生お世話様でした。

厚木清田イチゴ園でのイチゴ狩 小生は67個食べました。

厚木飯山温泉 元湯旅館

相模湖イルミリオンでの集合写真

関東最大級、200万球の光の祭典

これは医師会会員の家族を含めた親睦目的のバス旅行でイチゴ狩、飯山温泉、宮ヶ瀬湖畔園地、さがみ湖イルミネミオンと盛りだくさんで、楽しい一日を過ごさせていただきました。神田交通の皆様、事務局の皆様、担当理事の小笹先生お世話様でした。

厚木清田イチゴ園でのイチゴ狩 小生は67個食べました。

厚木飯山温泉 元湯旅館

相模湖イルミリオンでの集合写真

関東最大級、200万球の光の祭典

投稿者:

2011.02.26更新

高濃度ビタミンC療法プログラムの3ヶ月料金試算2011-02-26

点滴療法研究会実践セミナー アドバンスコースにて3ヶ月の治療プログラムの提案しした方が治療の継続させる意味でよいとのことでした。

そこで高濃度ビタミンC療法について3ヶ月の治療のプログラムを考えてみます。自由診療料金についてセミナーではファーストクラスのサービスを提供し、他と差別化したほうがよいとのことですが、エコノミークラスのサービスをする医院があってもよいと思われます。しかし治療内容はファーストクラスを目指します。

注射代 週2回点滴

初回

初診料 ¥3000

ビタミンC 12.5g ¥8000

G6PD検査 ¥10000

血液検査 ¥8000

2回目 ビタミンC 25g ¥8000

3回目 ビタミンC 50g ¥11500

4回目 ビタミンC 50g ¥11500

血清ビタミンC濃度測定 ¥3500

5~8回目 ビタミンC 62.5~75g ¥15000

血清ビタミンC濃度測定 ¥3500

*サプリメント代 ¥32050

1ヶ月合計 ¥159050

9~16回 ビタミンC 62.5~75g ¥15000

血清ビタミンC濃度測定 ¥3500

*サプリメント代 ¥32050

2ヶ月目合計 ¥155550

9~23回目 ビタミンC 62.5~75g ¥15000

24回目

ビタミンC 62.5~75g ¥15000

血清ビタミンC濃度測定 ¥3500

血液検査 ¥8000

25回目

診察料 ¥3000

*サプリメント代 ¥32050

3ヶ月目合計 ¥166550

3ヶ月合計 ¥481150

*サプリメント内訳

マルチビタミン・ミネラル ¥6250

ビタミンC ¥14000

ビタミンD ¥5800

αリポ酸 ¥6000

3ヶ月以降は効果があるようであれば点滴回数は1週間に1回程度、でサプリメント継続しますので

点滴代 4回分 ¥60000

血清ビタミンC濃度測定 ¥3500

サプリメント代 ¥32050

合計 ¥95550

そこで高濃度ビタミンC療法について3ヶ月の治療のプログラムを考えてみます。自由診療料金についてセミナーではファーストクラスのサービスを提供し、他と差別化したほうがよいとのことですが、エコノミークラスのサービスをする医院があってもよいと思われます。しかし治療内容はファーストクラスを目指します。

注射代 週2回点滴

初回

初診料 ¥3000

ビタミンC 12.5g ¥8000

G6PD検査 ¥10000

血液検査 ¥8000

2回目 ビタミンC 25g ¥8000

3回目 ビタミンC 50g ¥11500

4回目 ビタミンC 50g ¥11500

血清ビタミンC濃度測定 ¥3500

5~8回目 ビタミンC 62.5~75g ¥15000

血清ビタミンC濃度測定 ¥3500

*サプリメント代 ¥32050

1ヶ月合計 ¥159050

9~16回 ビタミンC 62.5~75g ¥15000

血清ビタミンC濃度測定 ¥3500

*サプリメント代 ¥32050

2ヶ月目合計 ¥155550

9~23回目 ビタミンC 62.5~75g ¥15000

24回目

ビタミンC 62.5~75g ¥15000

血清ビタミンC濃度測定 ¥3500

血液検査 ¥8000

25回目

診察料 ¥3000

*サプリメント代 ¥32050

3ヶ月目合計 ¥166550

3ヶ月合計 ¥481150

*サプリメント内訳

マルチビタミン・ミネラル ¥6250

ビタミンC ¥14000

ビタミンD ¥5800

αリポ酸 ¥6000

3ヶ月以降は効果があるようであれば点滴回数は1週間に1回程度、でサプリメント継続しますので

点滴代 4回分 ¥60000

血清ビタミンC濃度測定 ¥3500

サプリメント代 ¥32050

合計 ¥95550

投稿者:

2011.02.20更新

点滴療法研究会実践セミナー アドバンスコース 2011-02-20

点滴療法研究会実践セミナー アドバンスコースに参加してきました。

今回のセミナーでは

1.高濃度ビタミンC点滴療法の適応として従来の適応に追加して

標準治療を拒否している、手術待機中の術前療法、手術後の補助療法、QOLの改善

が加えれたとのことです。

2.高濃度ビタミンC療法ではがん治療の必須サプリメントとして

基本マルチミネラル・ビタミンのほか

ビタミンC 6~10g(Lypo-C 2~4g)

ビタミンD3 5000IU

セレニウム 400μg

α-リポ酸 600mg

とのことで今後これに準じたサプリメントを検討したいと思います。

3.当院でまだ施行していないアルファーリポ酸点滴療法、ウクライン療法の話では具体的な投与プロトコルを示され興味深く聞いてきました。 特にウクライン療法は今回はじめて聞いた療法ですが、副作用もなく有効性が高いとのことです。今後当院で施行するかどうか検討していきたいと思います。

今回のセミナーでは

1.高濃度ビタミンC点滴療法の適応として従来の適応に追加して

標準治療を拒否している、手術待機中の術前療法、手術後の補助療法、QOLの改善

が加えれたとのことです。

2.高濃度ビタミンC療法ではがん治療の必須サプリメントとして

基本マルチミネラル・ビタミンのほか

ビタミンC 6~10g(Lypo-C 2~4g)

ビタミンD3 5000IU

セレニウム 400μg

α-リポ酸 600mg

とのことで今後これに準じたサプリメントを検討したいと思います。

3.当院でまだ施行していないアルファーリポ酸点滴療法、ウクライン療法の話では具体的な投与プロトコルを示され興味深く聞いてきました。 特にウクライン療法は今回はじめて聞いた療法ですが、副作用もなく有効性が高いとのことです。今後当院で施行するかどうか検討していきたいと思います。

投稿者:

ARTICLE

SEARCH

ARCHIVE

- 2026年02月 (1)

- 2026年01月 (2)

- 2025年12月 (2)

- 2025年11月 (2)

- 2025年10月 (2)

- 2025年09月 (2)

- 2025年08月 (2)

- 2025年07月 (2)

- 2025年06月 (1)

- 2025年05月 (2)

- 2025年04月 (2)

- 2025年03月 (1)

- 2025年02月 (2)

- 2025年01月 (2)

- 2024年12月 (2)

- 2024年11月 (1)

- 2024年10月 (1)

- 2024年09月 (3)

- 2024年08月 (2)

- 2024年07月 (2)

- 2024年06月 (2)

- 2024年05月 (1)

- 2024年04月 (1)

- 2024年03月 (2)

- 2024年02月 (1)

- 2024年01月 (2)

- 2023年12月 (2)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年09月 (1)

- 2023年08月 (2)

- 2023年07月 (1)

- 2023年06月 (1)

- 2023年05月 (2)

- 2023年04月 (1)

- 2023年03月 (2)

- 2023年02月 (1)

- 2023年01月 (1)

- 2022年12月 (2)

- 2022年11月 (1)

- 2022年10月 (1)

- 2022年09月 (1)

- 2022年08月 (3)

- 2022年07月 (2)

- 2022年06月 (1)

- 2022年05月 (2)

- 2022年04月 (2)

- 2022年03月 (2)

- 2022年02月 (1)

- 2022年01月 (2)

- 2021年12月 (2)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年09月 (2)

- 2021年08月 (1)

- 2021年07月 (1)

- 2021年06月 (2)

- 2021年05月 (2)

- 2021年04月 (2)

- 2021年03月 (2)

- 2021年02月 (2)

- 2021年01月 (2)

- 2020年12月 (2)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (1)

- 2020年09月 (2)

- 2020年08月 (2)

- 2020年07月 (3)

- 2020年06月 (3)

- 2020年05月 (3)

- 2020年04月 (3)

- 2020年03月 (4)

- 2020年02月 (3)

- 2020年01月 (2)

- 2019年12月 (3)

- 2019年11月 (3)

- 2019年10月 (2)

- 2019年09月 (3)

- 2019年08月 (2)

- 2019年07月 (2)

- 2019年06月 (3)

- 2019年05月 (2)

- 2019年04月 (4)

- 2013年02月 (5)

- 2013年01月 (10)

- 2012年12月 (5)

- 2012年11月 (3)

- 2012年10月 (1)

- 2012年06月 (2)

- 2012年04月 (1)

- 2012年01月 (1)

- 2011年12月 (2)

- 2011年11月 (1)

- 2011年10月 (4)

- 2011年09月 (4)

- 2011年06月 (4)

- 2011年05月 (1)

- 2011年04月 (1)

- 2011年03月 (2)

- 2011年02月 (6)

- 2011年01月 (1)

- 2010年12月 (7)

- 2010年11月 (2)

- 2010年10月 (7)

- 2010年09月 (6)

- 2010年08月 (3)

- 2010年07月 (3)