いよいよ4月、新年度に入り、新しい生活がスタートした方も少なくはないでしょうか。

当院でも4月から診療体制の変更で、新しく池田 秀平先生、永山 貴紗子先生の2名の呼吸器内科の先生に仲間に入っていただき、金曜午後の診療時間の延長も行い、金曜午後は13時から診療を開始しております。

毎年4月上旬は、新生活でお忙しかったり、また保険の切り替えの方も少なくないからか、やや診療枠に余裕が出ることが多い時期です。

今年もパンパンだった3月までとは多少異なり、時間帯によっては枠に余裕のある日もあるようです。

また新しく2名の先生がいらっしゃったことにより、新患の方のための枠も大幅に増加しました。

(日による違いはありますが)火曜午後、金曜午後は新患の方の枠がお取り頂きやすくなっているようです。

長引く咳やアレルギー症状でお困りの方は、今なら比較的直近のご予約をお取り頂けるようですので、(当院はそんなに敷居の高いクリニックであるつもりは毛頭ございませんので・・・)ぜひお気軽にご予約下さい!

いよいよヒノキ花粉の飛散が開始!

さて、そんな4月は、スギ花粉の飛散がそろそろ終盤を迎えるのと同時に、ヒノキ花粉の飛散が始まる時期でもあります。

皆さんご存知の通り、「スギ花粉症なのに、ヒノキの花粉にも反応してしまう」方は少なくありません。

そして実際、採血検査でも、スギ花粉とヒノキ花粉の両方に陽性反応を示すケースが非常に多く見られます。

これはたまたまなのではなく、しっかりとした理由があります。

「花粉症のしくみ」

花粉症というのは、花粉という異物(抗原)が体内に入ったときに、免疫システムが過剰に反応してしまうことで起こります。

通常、免疫システムは病気を引き起こす細菌やウイルスを攻撃するために働きますが、花粉症の方の場合、無害な花粉のタンパク質にも過敏に反応してしまうのです。

花粉症の悪の主役、「おバカ抗体」IgE

具体的には、花粉が体に入ると、免疫細胞が花粉を「異物」として認識し、IgEという抗体を作ります。

以前もお話ししましたが、抗体とは異物を除去するための体内で作る「飛び道具」なのですが、IgEはいわゆる「おバカ抗体」で、このIgE抗体はあまり体に有益な働きをせずに、アレルギー反応を起こしてしまう抗体です。

異物である花粉が体内に入ってくると、アレルギー体質のある人はIgE抗体を作ってしまいます。

するとIgEは体内にあるマスト細胞という細胞にくっつきます。

マスト細胞の中には、アレルギーを引き起こすヒスタミンやロイコトリエンなどの化学物質の顆粒が大量に含まれています。

その後再び花粉が体内に入ってくると、マスト細胞にくっついたIgE抗体に、花粉のタンパク質(抗原)がくっついて、マスト細胞からアレルギーを引き起こす化学物質が大量に放出され、くしゃみや鼻水、目のかゆみといった症状が引き起こされるわけです。

「スギ」と「ヒノキ」の花粉は形が似ている!

では、なぜスギ花粉症の人がヒノキ花粉にも反応するのでしょうか?

その理由は「交差反応」という現象にあります。

「交差反応」とは、一つの物質に対して作られた抗体が、構造がよく似た別の物質にも反応してしまう現象のことを言います。

スギとヒノキはともにヒノキ科に属し、実は非常に近い植物同士です。

そして、スギ花粉に含まれるタンパク質(主要抗原Cry j1、Cry j2)と、ヒノキ花粉に含まれるタンパク質(主要抗原Cha o1、Cha o2)の構造は非常に似ています。

そのため、スギ花粉に対するIgE抗体がヒノキ花粉にも結合してしまうのです。

それゆえ、スギ花粉に対する反応を起こす患者さんは、ヒノキ花粉の時期にも症状が続いてしまいます。

スギ花粉の飛散ピークは通常2月~3月ですが、その後3月下旬から4月にかけてヒノキ花粉の飛散が始まってしまうため、春を通して症状が長く続いてしまう人が多いのです。

「ヒノキ」花粉症にはのどのいがいが、咳が多い!

とはいえ、スギ花粉症とヒノキ花粉症が全く同じという訳でもないようです。

報告では、ヒノキ花粉症はスギ花粉症より、喉の「掻きたくなるようないがいが」や、それに伴う咳の症状が多いようです。

またその症状も、ヒノキ花粉が少しでも飛び始めただけの時期でも強い症状がでることがあり、とてもヒノキ花粉に対して敏感に反応するということがあるようです(その理由はまだよくわかっていないようです)。

実際、当院でも3月下旬のヒノキ花粉飛散時期から、目に見えて喉のいがいがと、これに伴う咳の症状の方が増えています。

咳と言えば「喘息」ですが・・・

長引く咳というと、やはり「気管支喘息」のイメージを持たれる方が多いかと思います。

このブログでも何度もお伝えしているように、気管支喘息は「ステロイド吸入薬」が治療の一番の主役です。

一般的に「ステロイド吸入薬」を使用するとよくなる咳は、「気管支喘息」と診断されることが多いです(風邪の咳はステロイド吸入薬が効かないため)。

「ヒノキ」花粉症の咳は「喘息」と間違えられやすい!

しかし、この「花粉症による咳」も、実はステロイド吸入薬が効いてしまうのです。

ですのでこの時期、咳で医療機関を受診した方の中で、実際は「花粉症による咳」だったにもかかわらず、ステロイド吸入薬を使用して改善したことで、「気管支喘息」と誤診されてしまっている方も少なくありません。

でも、よくなったんだったらどっちでもいいじゃん。。。

そのように思われる方もいらっしゃるかとは思いますが、でもやはり、「気管支喘息による咳」と「花粉症による咳」は、しっかりと区別する必要があるのです。

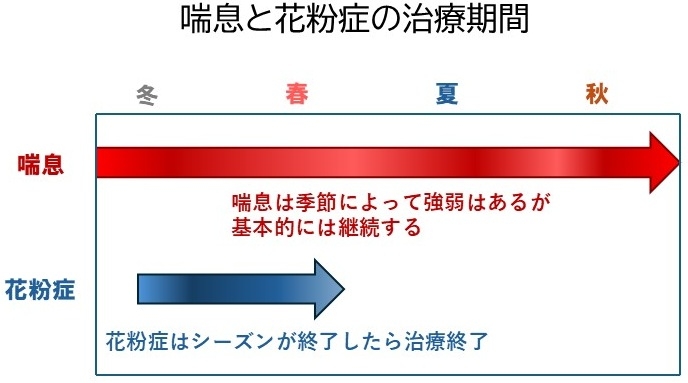

「喘息」と「花粉症」の咳は、治療する期間が異なる

その理由は、お互いの病気を行う「治療の期間」が異なるためです。

以前にもお伝えしたように、気管支喘息は、基本的には症状がよくなっても治療を続けて頂きたい病気です(しかし吸入で症状がよくなったら止めていいというように医療機関から指示されている方が少なくないのがまた悩みの種です・・・)。

ですが一方、花粉症は(あたりまえですが)シーズンが終わったらもちろん治療を終了していい病気です。

これらを見極めることが、続ける必要がある治療、シーズン終了で終わっていい治療をしっかり区別することにつながるというわけです。

その見極めは難しい・・・是非「専門医」へ!

でも、先ほどお話したように、「喘息の咳」と「花粉症の咳」は、「ステロイド吸入薬」の反応では見極めがつかず、一般的な診療では非常に難しいと言われています。

その見極め方法は、お持ちの体質や既往歴、症状の特徴や経過、随伴症状、今までの治療の反応性などなど・・・ここで皆さんに説明するには少し複雑すぎるので。。。

そこら辺の見極めはどうぞ私たちにお任せください!

私たち専門医が、様々な角度からお話をお伺いし、いろんな検査も駆使して、その咳を止めるだけでなく、今後の長期の対策も一緒に立てていきます。

「長引く咳」に終止符を打ちたい方、私たち専門医と一緒に、その目標をぜひ叶えましょう!