ヒノキ花粉症も終わり、いつもなら当院も少し落ち着くはずな5月です。

しかし、今年は長引く咳の方が絶えません。

もちろん喘息や鼻炎など、季節の変わり目などで咳が出ていらっしゃる方は相変わらず多いのですが、今年はそのような咳だけではなく、今まで咳が全くなかった方が、突然長引く咳をきたすケースが増えています。

そして、お子さんを含めた家族みんなが咳をしているケースも少なくありません。

このパターンではいわゆる「感染症」による咳を考えやすいのですが、通常ウイルス性上気道炎(つまりは「風邪」、です)だけでは数週間も咳が続くことはありません(「風邪」がきっかけで気管支喘息が悪くなったり、慢性的な鼻炎、副鼻腔炎になったりなど、もう一つの何かが起こることで咳が長引くことは多々あります)。

長引く咳を起こす病原体の代表格が「マイコプラズマ」で(詳しくはこちらの記事「2024.9.1 【歩く肺炎】マイコプラズマって、いったいどんな病気?」から!)、そのほかにも「結核」や「クラミジア」なども、しつこい咳を起こしやすい病原体です。

その中でも特に長く咳が続くものとして「百日咳」という感染症があります。

そして、今年はそんな「百日咳」がやたら目立つのです。

いつもは当院からは年に数人ほどしかいらっしゃらない「百日咳」感染の方が、今年は1日に2~3人出ることもあり、いつもとは明らかに異なる様相です。

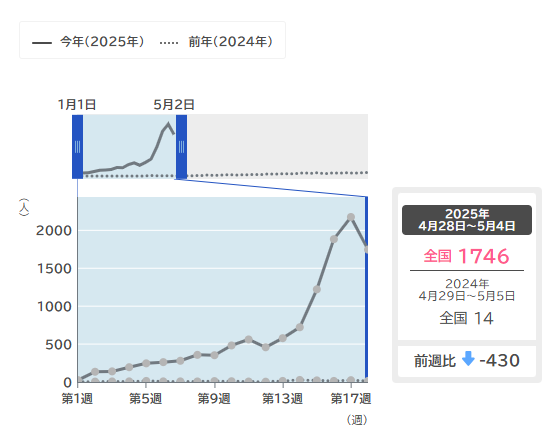

実際に4月末の1週間の全国統計データでは、昨年の80~120倍もの患者さんが百日咳と診断されているとのことです。

NHKサイト「感染症データと医療・健康情報:百日咳」より

「百日咳」といえば、通常はお子さんの病気だと思い浮かべる方が多いですよね。

しかし(当院には咳がなかなか治らなかったり、治療が難しい喘息のお子さんもいらっしゃってはいますが)小児科ではない当院が今年目にする機会が増えているのが、「大人の百日咳」です。

数日~数週間咳が続き、喘息や鼻炎による咳などを疑った方が、念のための検査をしてみるとあらびっくり、百日咳感染だったという例が、頻繁に起きているのです。

でも、そもそも「百日咳」ってどんな病気でしょうか?

それから子供と大人の百日咳の違いは何でしょうか?

今回は、今知っておきたい「百日咳」のことについて、すこし詳しくお話ししてみようかと思います。

百日咳のキホン

まず、百日咳の原因となるのは「百日咳菌」という細菌です(インフルエンザやコロナと違い、ウイルスではありません)。

この菌は咳やくしゃみなどで放出される「飛沫」だけでなく、空気中に菌が漂うという「飛沫核」という状態でも気道に入り込み、感染します。

感染力は非常に強く、免疫を持たない人が感染している人と同じ部屋に短時間いるだけでも感染することがあります。

また、百日咳菌は粘膜に付着し、そこから毒素を作り出し、気道の線毛を破壊して繊毛運動を妨げます。

その結果、気道の分泌物がうまく排出できなくなり、頑固な咳を引き起こしてしまうというのが大きな特徴です。

潜伏期間(感染してから症状が出るまでの期間)は通常1~2週間ですが、短い場合は4日ほど、長いと3週間程度かかることもあります。

過去に百日咳に感染したことのある方も、残念ながら免疫は一生は持たないので、その後再度かかることもありますし、年齢や体調によってはより重症化をしてしまうこともある病気です。

どんな症状?

最初は風邪にとてもよく似ていて、鼻水、くしゃみ、軽い咳、微熱などがみられます。

この時点では本人も「ただの風邪」と思いがちで、その見極めは私たち呼吸器の専門医でも簡単ではありません。

しかし、この間に百日咳菌はせっせと「毒素」を作って、肺に貯めこんでいきます。

そして、その後1〜2週間経つと、この「毒素」による、一度出ると止まらない、激しい発作性の咳が襲ってきます。

子供の場合、息を吸い込む際にヒューヒューといった、笛を吹くような特徴的な音が聞かれたり、激しい咳の後に嘔吐をすることがあるのですが、一方で、大人の場合はこのような典型的な発作性の咳や嘔吐が起こりにくく、単に「しつこく、長びく咳」しかきたさないことが少なくありません。

咳は夜間から明け方にかけてひどくなることが多く、慢性的に数週間~数ヶ月続き(その名の通り「100日」続くことも珍しくありません)、睡眠不足に悩まされたり、胸や背中の筋肉痛や疲労感、食欲不振など、生活に大きな支障が出たりすることも少なくありません。

しかし、このような症状の場合、百日咳を疑って検査をしないと、しばしば長引く風邪や気管支炎、喘息など、他の長引く咳の病気と誤診されてしまいます。

厄介な咳が出たら、もう遅い・・・

そして、その治療の難しさに、百日咳の難しさがあります。

百日咳菌が入り、発症したときには、「軽い風邪」のような症状しか出ませんでした。

その後、百日菌菌が毒素を出して、それが増えてくると厄介な咳が始まってしまうのでした。

百日咳菌には抗菌薬(マクロライド系:クラリスロマイシン、アジスロマイシンなど)が効くのですが、実はこれらの抗菌薬、毒素には全く効かないのです。

つまり、厄介な咳が出始めた時は、もう抗菌薬が効く段階ではなくなってしまっているのです・・・

つまり、百日咳菌に感染したあと、咳を回避するためには、厄介な咳が出る前に、状況などから百日咳を早くに疑って検査を出し、早期に診断して治療を開始する必要があるのです。

でも、診断も難しい・・・

しかし、残念ながらその診断も簡単ではありません。

最初の「風邪」症状の時に検査を出したらいいのですが、症状だけで見ると「風邪」と変わらないので、確実に診断しようとすると、「風邪」の方全員に検査をする必要があります。

ちなみに百日咳の検査では以下のような種類があります(総合的なおススメ順に並べています)。

①PCR検査(ぬぐい液):鼻咽頭ぬぐい液を採取し、百日咳菌の遺伝子を増幅・検出します。

日本ではより簡単に検査ができる「LAMP法」を行います。精度は非常に高いのですが、検査結果が出るのにやや時間がかかるのが弱点です。

②抗体検査(採血):血液を用いて百日咳菌に対するIgG抗体を測定します。PT抗体という種類の抗体の数値が100EU/ml以上あれば確定診断です。

採血検査なので、検査が比較的カンタンで苦しくなく、また長引く咳を精密検査する際は他の要素も疑うので、1回の採血でそれらの検査も同時にできることがメリットですが、発症からある程度時間が経過しないと数値が上がらないことがあったり、中途半端に上がっている場合の解釈が難しいことが難点です。

③抗原定性検査(ぬぐい液):インフルエンザやコロナの検査のように、鼻咽頭ぬぐい液を使用する事で、15分で結果が分かるキットです。

簡単に検査ができるメリットは大きいのですが、百日咳であるのに陰性となることが少なくないことに加え、百日咳でないのに陽性に出てしまうケースもあるため、かなり解釈が難しい点が欠点です。

④培養検査(ぬぐい液):綿棒で鼻やのどから百日咳菌を採取して、培養する方法です。

菌が生えてくれば確定診断ですが、結果が判明するまで時間がかかること、偽陰性(百日咳菌がいるのに、培養では生えてこない)が少なくないことから、使いやすい検査ではないのが実情です。

※ちなみにレントゲンでは影はでないことがほとんどで、(上の抗体検査を除いて)採血検査でも特別上がったり下がったりする数値はありません。

最初は風邪と見極めがつかないのですが、風邪の方全員にPCTとか採血での抗体検査など、上の検査を行うことは、時間、費用、手間と非常にムダが大きく、患者さんの負担も大きくなるため、現実的ではありません。

しかも、例え検査を行ったとしても、これらの百日咳の検査は(抗原定性検査を除いて)その日のうちにはわからないのです。

(周りに同じように長く続く咳をきたした方がいたなど)状況的に、強く百日咳感染を疑う場面でもない限り、早くから百日咳の検査を行うことは困難なのです。

つまり、まだ治療が間に合う「毒素が溜まる前のタイミング」で、百日咳を診断して、治療を始めることが難しいということなのです。

(だったら最初の風邪の症状の時にみんな抗菌薬やったらいいじゃんという話にもなるのですが、それはそれでいろんな問題があるのです・・・。詳しくはこちらのブログ「2019.10.19 「風邪」と「抗生物質」で)

咳もつらいが・・・

かくして、百日咳はしばしば診断が遅れてしまう、代表的な感染症です。

診断が遅くなると、以下のような様々な問題が出てきてしまいます。

まず、咳が数カ月もの間長く続くと、社会生活にも著しく制限がかかり、仕事や学校生活などに大きな障害になってしまうことが大きな問題となります。

しかもこの咳は非常に激しく、かつ1日中続くものなので、体力もかなり削られ、生活をさらに困難にしてしまいます。

赤ちゃん、高齢者の方に移すと一大事!

加えて、適切な治療が遅れると、感染を広げてしまうことで、患者さんの周りにいる赤ちゃんや高齢者に感染させてしまうリスクが出てきます。

赤ちゃんの場合、百日咳に感染すると、症状が重く入院が必要になることもありますし、特に生後6カ月未満の赤ちゃんは重症化しやすく、肺炎や呼吸停止、重篤な神経合併症を起こすリスクが高くなってしまいます。

また高齢者や基礎疾患を持つ人でも百日咳感染がそれに続く肺炎を引き起こすリスクとなり、命に関わる場合もあります。

大人が保菌者となって周囲に百日咳菌を広めてしまうことは、周りの方の生命に関わる、非常に大きな問題となるのです。

じゃあどうしたらいい?

治療時期を逸した百日咳の場合、症状を抑える鎮咳薬や漢方薬、気管支拡張薬などを使用し、毒素が抜けるのを待ちます。

咳が激しい場合は、肋骨の筋肉痛や頭痛を伴うこともあるため、痛み止めを併用することもあります。

そして、咳をすることで症状してしまった体力を回復させるための十分な休息、乾燥に弱い粘膜を潤すための水分補給、室内の加湿や暖かく保つ環境作りが対策になります。

症状には効かないのに「抗菌薬」??

ただ、実は、治療時期が過ぎても抗菌薬の内服はしておいた方がいいといわれています。

咳がひどくなったら手遅れって言ったのに、なぜでしょう??

それは、感染の拡大を防ぐいう目的のためです。

感染してから3週間以内であればまだ百日咳菌は体内に残っており、この百日咳菌を抗菌薬でしっかり排除すれば、周りの人に感染させる可能性は減るという目的を達成することができるからです。

(ただしこの場合、本人の咳の症状はあまりよくならないことが多いことは知っておく必要があります)。

百日咳を予防するには・・・

では、大人の百日咳にかからないためにはどうしたらよいでしょうか?

最も効果的な方法はワクチン接種です。

日本では子供の頃に百日咳のワクチン(3種混合(DPT)ワクチン)を接種していますが、その効果は時間とともに徐々に弱くなります。

そのため、大人になってからも百日咳にかかるリスクがあります。

特に小さな子供や高齢者、妊婦など周囲に感染させたくない家族がいる場合は、この百日咳ワクチンを10年ごとに再接種することが推奨されています。

また、新生児や免疫に問題がある方が近くにいる場合「コクーニング(繭)戦略」といって、家庭内の大人が先に接種して、感染に弱い方を守るという戦略が有効ですので、積極的にワクチン接種を考えて頂きたいと思います。

生活面で気を付けること

咳が出た時に、それが絶対に百日咳ではないと判断することはできません。

日常生活での対策としては、やはり風邪を引いた時には咳エチケット(咳やくしゃみをする際にマスクやティッシュで口を覆う)を心がけ、こまめな手洗いや消毒をする、そして体調が悪いときにはしっかり休み、早めに医療機関を受診することが重要です。

また、職場や家庭内で咳が長引いている人がいる場合は、その方になるべく早めの医療機関の受診を勧めてください。

さいごに

大人の百日咳は、一度かかると長期間咳が続き、日常生活に非常に大きな支障をきたすうえ、まわりにも大きな影響を及ぼすことが多いため、軽く考えてはいけません。

「ただの風邪」として片づけてしまうと、知らぬ間に周囲へ広がり、特に免疫力の弱い人々に深刻な影響を与えてしまいます。

また残念ながら一度かかった方でも再度かかる可能性のある病気ですので、しっかりとした感染対策が必要な病気です。

正しい知識を持ち、ワクチン接種や咳エチケット、早期受診を徹底することで、自分自身と大切な人々を守ることができます。

そして咳が「何週間も続く」場合は、ためらわずに当院など、咳に詳しい医療機関に遠慮なくご相談ください!