まだ9月だというのに、当院の発熱・感染症外来ではインフルエンザ陽性の方が出続けています。

コロナ禍の前までは、インフルエンザは12月から3月にかけて流行のピークを迎えることが常識でしたが、コロナ禍で一旦インフルエンザがこの世の中から消え、そしてそのコロナ禍が明けてからは、何だがインフルエンザウイルスの秩序が大きく変わったかのように見えます。

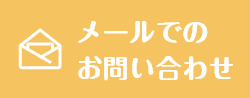

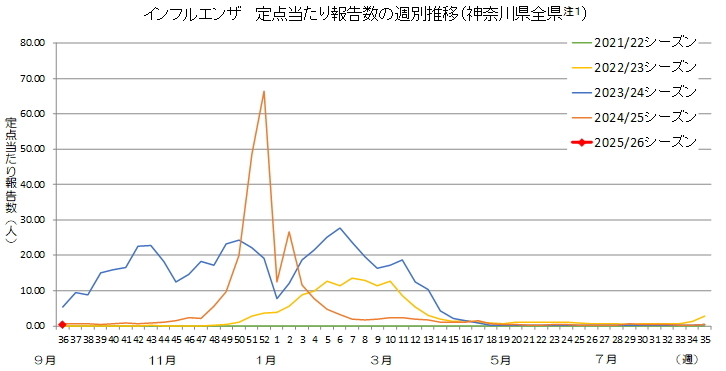

神奈川県衛生研究所HPより

具体的には、感染対策が緩んできた2022年~2023年の冬に流行が再開した後、その流行が翌年秋まで1年間収まることない、異例の展開となりました。

その後2023年9月から再度大流行し、またその流行が5月ごろまで続き、GW過ぎまでインフルエンザに感染する方が出続けました。

そして昨年年末は、1999年の統計開始以降最多の患者数を記録する大流行へとつながっていきました。

その後も、この夏場に至るまでインフルエンザ陽性の患者さんが定期的に見られるなど、もはや「インフルエンザは冬の病気」だという認識を改めなきゃいけないのかもと感じています・・・

なぜ季節外れの流行が起きているのか

コロナ禍の前までは、インフルエンザの流行は明らかなパターンがありました。

そのため、そのパターンに合わせてワクチン接種の時期を決めるなどの対策も取りやすい状況でした。

しかし、コロナ禍以降の今は、このパターンが崩れているようにも見えます。

この現象の背景には、いくつかの要因が考えられているので、まずはそれをいくつか見てみましょう。

免疫の“空白期間”ができた

コロナ禍では、マスク・手洗い・人との接触制限が徹底され、多くの呼吸器ウイルスが姿を消しました。

このことは(特にこの頃のコロナは感染する重症化する株でしたので)とても有意義で必要な事ではありましたが、一方その間に、本来なら毎年少しずつ感染して免疫をつけていた子どもたちが、ウイルスに出会わずに成長してしまうという側面もあったのは事実です。

これを「免疫ギャップ」「免疫の借金」と呼ぶことがあります(Baker RE et al. Science 2020; Li Y et al. Lancet Infect Dis 2021)。

接触制限が緩和され、ウイルスが再び伝播しやすい状況となったあと、この数年分の“借金”が一度に返済されるように、流行が大きく、しかもいつもと違うタイミングで起こるようになったと考えられています。

ウイルス同士の駆け引き

実は、ウイルス同士にも“なわばり争い”のような関係があります。

あるウイルスにかかると、しばらく別のウイルスにかかりにくくなることがあり、これを「ウイルス干渉」といいます(Nickbakhsh S et al. Proc Natl Acad Sci USA 2019; Jones N. Nature Reviews Microbiology 2023)。

たとえばコロナ禍前はインフルエンザとRSウイルスの流行が微妙にずれたりしていました。

これも「ウイルス干渉」の影響があると考えられています。

しかし、コロナ禍のあと、この力関係がリセットされ、流行時期のズレや重なりが目立つようになったのです。

行動や生活習慣の急激な変化

コロナ禍では学校が休校になったり、職場も在宅勤務が増えたりしました。

人の集まり方や移動の仕方が一時的に大きく変わり、その後一気に元に戻ったことで、感染症が流行する「きっかけ」や「広がり方」が乱れました(Shi T et al. Nat Commun 2022)。

流行の立ち上がりが例年より早かったり遅かったりする背景には、こうした社会のリズムの変化も影響しているのではと言われています。

ウイルス自体の進化

インフルエンザウイルスは新型コロナウイルス同様、ウイルスそのものも少しずつ姿を変えています。

型の違いや変異によって、感染しやすさや広がる速さが変わることもあります(WHO FluNet 2023; Vatti A et al. Vaccines 2023)。

これらの要因が重なって、流行のパターンをさらに不規則にしているのです。

今シーズンは早期から流行するかも?

コロナ禍明けの近年は、インフルエンザ流行開始が前倒しになり、かつ急激に感染が広がる傾向があります。

局所的ではありますが、この暑い盛りの9月に、全国規模でインフルエンザ流行による学級閉鎖がすでにみられているようなのです(全国で9月8日~14日に学級閉鎖になったクラスは88か所あったそうです。コロナ禍以前はこの時期は多くても10未満でしたので、やはりこの面から見てもウイルスの秩序は変わったのでしょうね)。

実際、当院でも9月上旬からインフルエンザ陽性者が確認されており、これがいつ本格的流行になってもおかしくない状況と言えます。

それに長期化する可能性も・・・

そして、近年は流行期間の長期化が見られ、今年も同様に懸念されています。

コロナ禍以降は、以前のように完全に収束することなく、ダラダラと流行が続くことが増えており、今年もこの秋から冬、そして来春まで、断続的に流行が続く可能性があるのです。

ですので、ワクチンの接種推奨時期も、今までの常識にはとらわれない考え方が必要となるのです。

インフルエンザの有効性については、今年の元旦のブログで触れました(2025.1.1 インフルエンザワクチンって効果あるの? ~論文の読み方からも考えてみよう)。

それでは、インフルエンザワクチンは、今までの知見上有効であるという前提に立って、ではいつインフルエンザのワクチンを打ったらよいかを考えてみましょう。

ワクチンの効果が続く期間

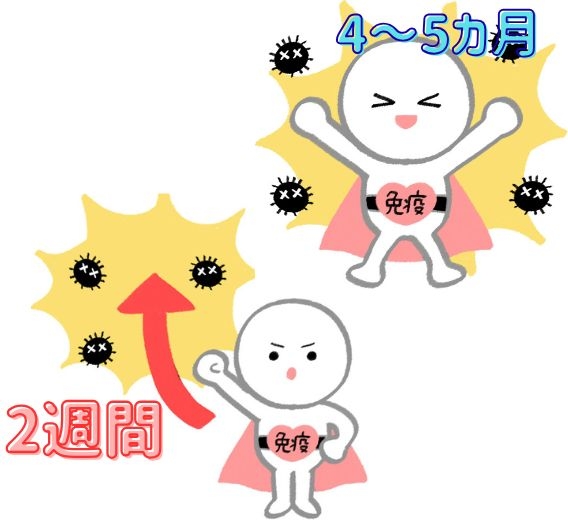

インフルエンザワクチンを接種すると、免疫ができるまでに2週間程度かかります。そしてその効果は 4〜5か月程度続くとされます。

つまり、まずは流行のリスクの高いシーズン(12月〜翌年3月ごろ)をカバーできるようにしておきたいところです。

でも、早めの接種も考える必要あり

例年なら「11月に打てば間に合う」と考えられてきましたが、先ほどのお話しのように、最近は 9月や10月から流行が始まるケースが目立っています。

このため「従来のペースで11月に接種したら、すでに流行が始まっていて間に合わなかった」という状況もあり得るのです。

接種時期の考え方

このような背景から、接種のおすすめ時期は人によって少し変える必要があるのです。

次は接種時期をパターン別に考えてみましょう。

高齢の方、基礎疾患をお持ちの方

高齢の方は、インフルエンザにかかると肺炎や心不全、脳梗塞の誘発など、合併症のリスクが急上昇します。

入院や死亡の大半を占めるのは高齢者層で、特に 65歳以上では致死率が小児や若年成人よりも桁違いに高いと報告されています。

それに一般的に効果は接種後4〜5か月とされますが、仮にさらに流行が春先まで長引いても、その効果は「まったくゼロになる」のではなく、重症化予防効果はある程度残ることが分かっています。

つまり「早めに接種して初期流行を防ぐ」メリットの方が、春に効果がやや弱まるデメリットを上回るため・・・

→10月中の早めの接種がお勧めとなります。

受験生の方

受験生の方は若いため、重症化のリスクは低いですが、本番前の数週間にインフルエンザでダウンすることは絶対に避けなくてはなりません。

発熱で試験を欠席する、体力を落として本来の力が発揮できない──これを避けることが最優先になります。

効果発現までに2週間かかること、効果は4〜5か月持続すること、12月〜2月の受験シーズンをしっかりカバーすることを考えると・・・

→10月中に接種すれば、12月〜2月の本番期をしっかり守れます。

また、秋の模試や学校行事に影響したくない場合は、より早めの9月下旬〜10月上旬に接種するのが安心です。

インフルエンザにかかると 1〜2週間は回復に時間がかかるため、追い込み期に発症してしまえば受験勉強のラストスパートに大打撃になります。

リスクを下げるためにも必ず接種しておいていただきたいところです。

一般の方

リスクは上記の方と比べると低めではあるので、例年通り接種すれば、シーズン全体をしっかりカバーできる可能性が高まります。

つまり・・・

→10月中旬~11月がベストと言えるでしょう。

但し、ご自身のイベントによって、どうしても抑えたい時期は人によって変わるかと思います。

接種から2週間で効果が出て、4~5ヵ月間は効果が続くと考え、自分に一番合った接種時期を考えて頂ければよいかと思います。

12歳以下のお子さん

12歳以下のお子さんは、2~4週空けて2回接種が必要です。

学校は特に流行をしやすい環境であり、早めに流行が始まる可能性もあります。

すると本格的に流行が開始する可能性のある11~12月までには、2回目の接種を終わらせておきたいところです。

となってくると、効果が上がってくるまでの2週間、そこから1回目接種の時期を逆算していくと・・・

→9月下旬~10月中旬くらいまでには1回目接種を行っておくのがベストだと考えます。

さてそんな中、昨年から日本でも、鼻から噴霧する、針を刺す必要のないワクチン「フルミスト」が認可されました。

このワクチンはお子さんでも1回で接種が終了するという優れモノ!

ただ、注意点もいくつかあります。

今年から、当院でも6~18歳の方を対象に、接種受付を開始します(接種は予約制とさせて頂きます)!

その「フルミスト」についての効果や特徴、注意点についての記事を、次回はお話ししてみようと思います!

★お知らせ!★

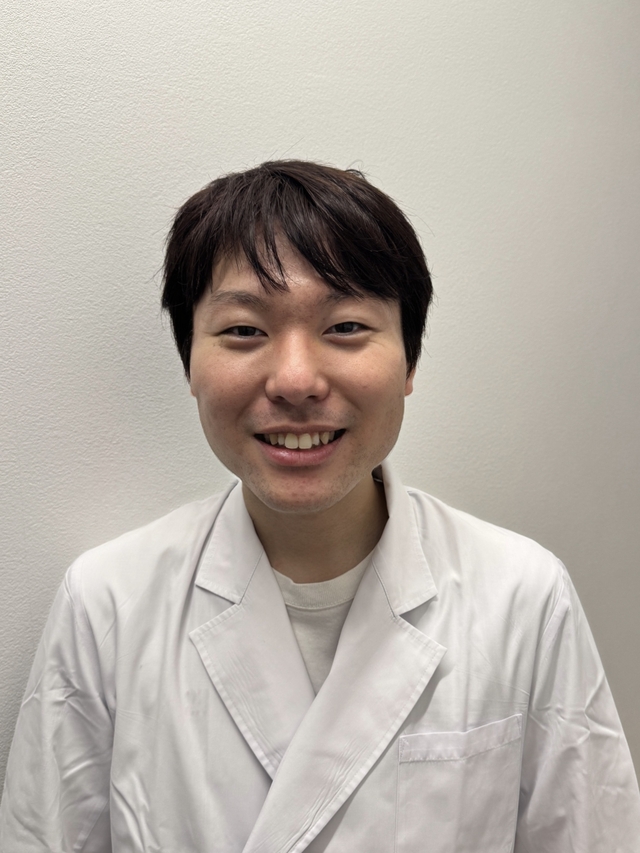

前回発表させて頂いた、平塚新クリニックの新院長をご紹介します!

新クリニックの院長は、現在金曜午後に診療を担当している池田秀平医師が就任します。

池田先生は、横浜市立大学医学部卒業後、茅ヶ崎市立病院、横浜医療センター、横浜市立大学附属市民総合医療センターなどで内科、呼吸器、アレルギー診療のメソッドを徹底的に叩き込まれ、現在は呼吸器専門医を取得して横浜栄共済病院で多種多様な呼吸器疾患に対峙しながら中心的役割を果たしながら、当院でもそのスキルを発揮していただいています。

呼吸器専門医として、広く、かつ深い視野で症状の原因を的確に見抜くと同時に、診察の際の物腰は非常に穏やかで、とてもきさくで話しやすいと評判の先生です。

私が考えても新クリニックの院長を任せるには彼以上の適任はなく、彼の決断のおかげもあり今回満を持して平塚院の院長に就任していただくことが叶いました。

池田新院長を、今後ともよろしくお願いいたします!

今後も新クリニックの詳細、最新情報につきましては、これから随時本ホームページやLINE公式アカウントなどでお知らせいたします!