※本題はこのブログの真ん中以下です!!

この連休、皆さんはどうお過ごしでしたでしょうか?

当院の、小学校を卒業するinstagram動画作成スタッフ(=私の息子)は、卒業記念には

「どーしても雪を見たいっ!!」

と、ずっと言っていました。

藤沢生まれ、茅ヶ崎育ちの息子は、数年に1回の、それもみぞれ交じりの雪しか体験できていません。

ちょうど先週から、日本列島には強烈な寒気が入り、日本海側で大雪に見舞われているタイミングでした。

せっかく雪を見に行くなら、豪雪のパウダースノーを体験できる今しかないっ!!というわけで、この連休を使って私たち親子2人で越後湯沢に行ってきました(妻と娘は寒いのがニガテなので留守番です)。

そして雪遊びをしたいという息子に、本格的な雪遊びをさせようということで、人生初のスキーを体験させました。

スキー場に行ったこともなければ、スキー板を履いたこともない息子ですので、半日のスキーレッスンを受けさせることにしました。

マンツーマンレッスンだったので私は離れていたのですが、終了時にインストラクターの方が

「お父さんお医者さんなんですってね」

「はい、そうですが・・・」

「実は私も医師なんですよ」

「!?、整形外科とかやられているんですか?(スポーツ好きは整形外科という院長独自調べおよび偏見)」

「呼吸器、アレルギーが専門なんです」

「!!??」

「品川で呼吸器クリニックを開業していて、週末に越後湯沢まで来てインストラクターをしてるんです」

なんと、インストラクターの方は、同業者でした!

先生のお名前は「林 永信 先生」とおっしゃり、大井町で「はやしクリニック」という、呼吸器、アレルギーを専門とし、CTまで併設するクリニックを経営されている先生でした(記事への掲載の許可は頂きました)。

「皆さんには医師とインストラクターの二足のわらじを履くのがすごいと言われるのですが、私は好きでやっているので、何もすごくないんですよ」と。

いや、すごいですよ、先生・・・

さらにお伺いすると、すでに医師を50年以上されている先生とのこと・・・!

もう、開いた口がふさがりません。

大学で20年、総合病院で20年、研究、診療を精力的に行われ、総合病院副院長まで務められた後にクリニックをご開業されたことの事で、コロナの際も医療機関を受診できない患者さんのためにCTを駆使して診察を続けられたとのことです。

これに加えてスキー指導員の資格をお持ちになりながら、週末にスキーを教えに越後湯沢に新幹線に通ってらっしゃるとのことで・・・

私が到底過ごすことのできないであろう生き方をされている、まさに羨望の眼差しで見ざるを得ない、輝かしい後光が差す偉大な先生でした。

息子へのレッスンは午前で終了し、初心者だった息子は午後にはリフトに乗って1本滑り降りてきました。

丁寧にレッスン頂いたことに感謝し、最後には「今日はすごい雪でしたが、明日からは暖かくなるようで、私たちも花粉症の診療で忙しくなりますが、お互い頑張りましょう」と、私にまで激励いただきお別れをしました。

「ん?忙しくなる・・・?」

そうだった!休み明けの仕事を思い出しました!

寒気が去って暖かくなる今週、多分、花粉、飛ぶんだった Σ(゚д゚lll)

そんなわけで、今回も花粉症についての記事を書いてみたいと思います。

※ここからが本題です!

今年の花粉はこ・れ・か・ら ♪

今年は1月に多少花粉が飛びましたが、その後は比較的落ち着いていました。

今時点で「今年はあまり症状が出ないかも」とおっしゃる方も少なくありません。

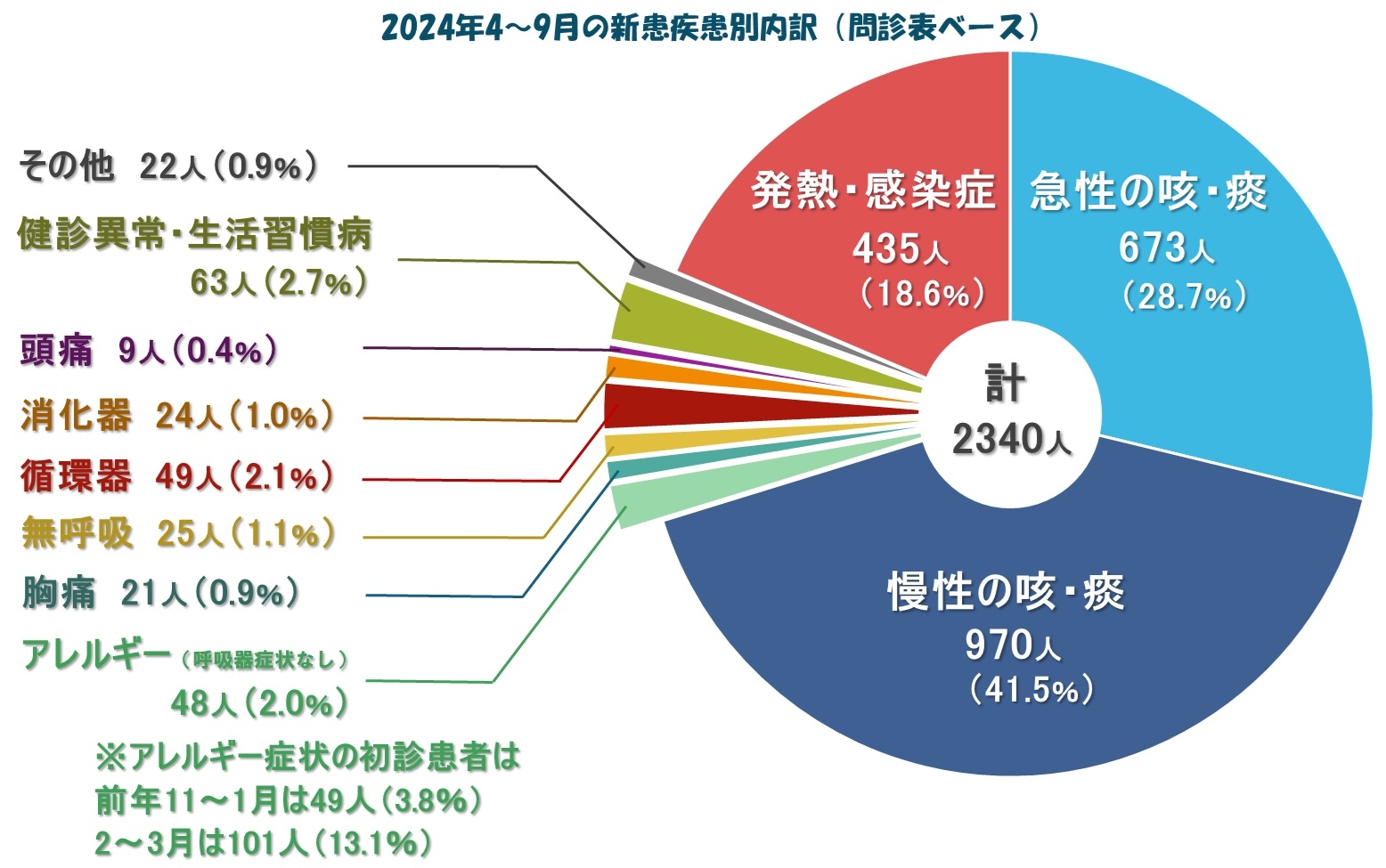

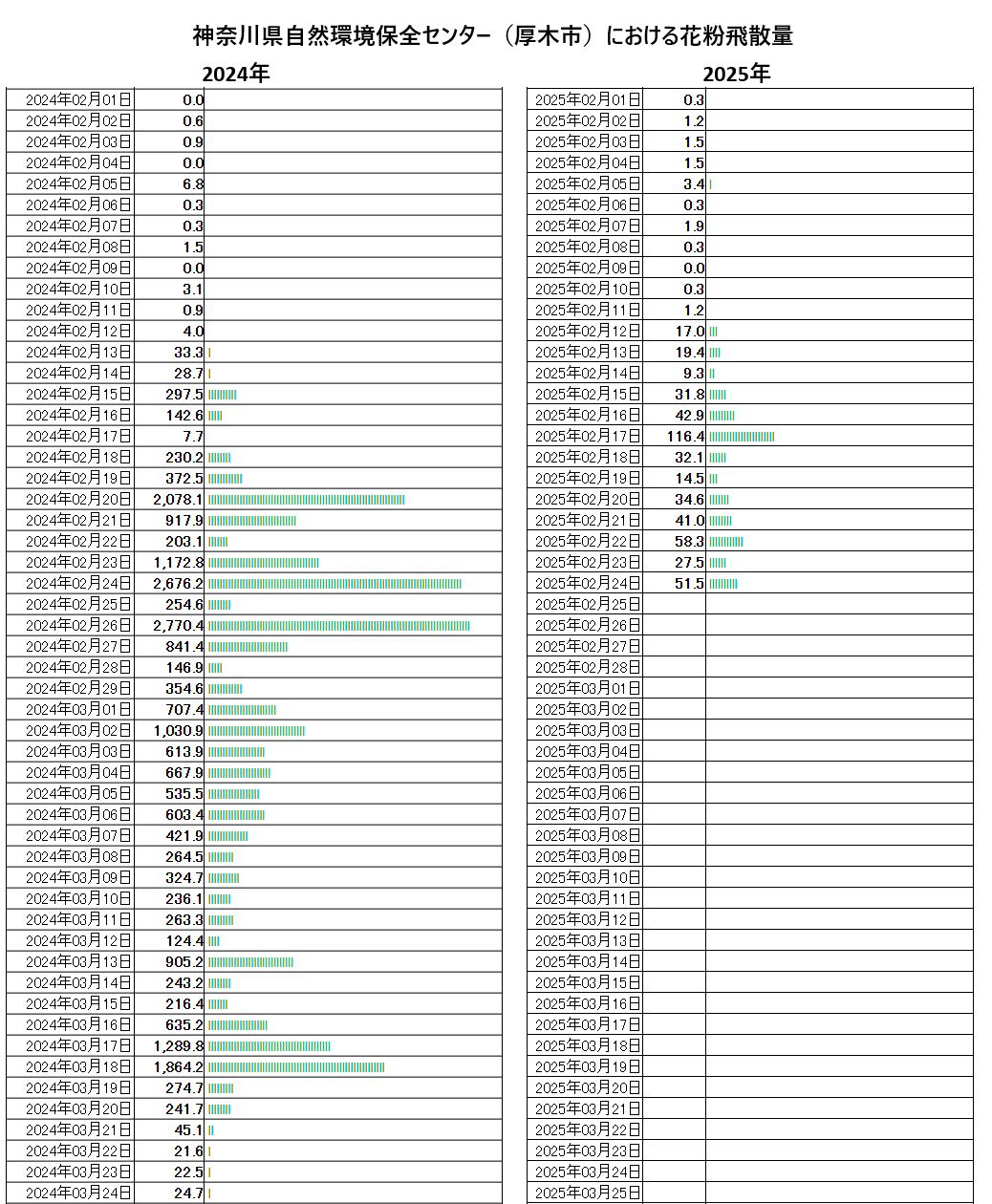

しかし、データを見てみると、ここ神奈川では、まだ本格的な花粉の飛散は起きていないようです。

さらに、今年の花粉の飛散量は、昨年を超える可能性が考えられています。

下の図で昨年と比較をしてみましたが、これを見ると、花粉の飛散はまだまだ、これからだ、ということがよーくわかります。

神奈川県自然環境保全センター 研究企画部HPより

ですので、今週以降、花粉症の方は、心してかかる必要があります。

花粉症は目と鼻だけではない!

花粉症というと、くしゃみや鼻水、目のかゆみが一般的な症状として知られていますが、実はそれだけではありません。

花粉は全身にさまざまな影響を及ぼし、皮膚や神経、消化器、さらには睡眠にも影響を与えるのです。

しかし、その症状が花粉が原因で起こっていることに気づいていない方も、実は少なくありません。

そこで今回は、花粉症の方で意外と悩まれている方も多く、また気づかずに困っていらっしゃる方も多くいらっしゃる「花粉症が起こす、目と鼻以外の症状」について触れてみたいと思います。

花粉は喉に影響します

まず、花粉が鼻や口から吸い込まれることで、喉の粘膜が刺激され、炎症を引き起こすことがあります。

その結果、喉の痛みやかゆみが現れることがあります。

これは、ヒスタミンやロイコトリエンという、アレルギー反応を起こす物質が喉に作用してしまうためです。

また、喉に刺激が加わることで、長引く咳が起こることも珍しくありません(喉頭アレルギー、アトピー咳嗽などがこれにあたります)。

その上、もともと喘息を持っている方は、鼻の炎症が気管支に波及して、喘息の悪化につながることもあるので、喘息をお持ちの方は、危険なシーズンであるとも言えるのです。

こうした症状を和らげるためには、抗ヒスタミン薬やロイコトリエン拮抗薬といった内服薬を服用したり、ステロイド点鼻をしたりすることで(喉頭アレルギー、アトピー咳嗽による頑固な咳は一時的にステロイド吸入を行うことが有効です。また喘息の方は、切れ目なく吸入を継続する必要があります)対処します。

またこまめに鼻うがいをしたりすることも有効ですし、さらに咽頭スプレー「のどぬーるスプレーなどですね」を使うと、喉の違和感を和らげる助けになります。

今度は肌への影響も

また、花粉は肌にも影響を与えることがあります。

特に敏感肌の方やアトピー性皮膚炎を持っている方は、花粉が皮膚に付着することでバリア機能が低下し、かゆみや肌荒れが悪化することがあります(これを「花粉皮膚炎」と呼びます)。

この時期は空気も乾燥していることが多く、皮膚の乾燥もバリア機能の低下につながります。

すると、皮膚から花粉のアレルゲンとなるたんぱく質が侵入し、皮膚でアレルギー症状を引き起こします。

症状としては皮膚のかゆみ、発赤(特に目や鼻の周囲が悪化しやすいです)、かさつき、ほてりなどがみられます。

花粉症の方のうちの約30%もの方が、皮膚のかゆみ、肌荒れを訴えているとも言われています。

これを防ぐためには、花粉症の治療薬である抗ヒスタミン薬をしっかり内服したうえで、保湿をしっかり行い、程度に応じて塗り薬を使用することが大切です。

また、外出後はすぐに顔を洗って花粉を落とすなど、花粉と皮膚が接触する時間をなるべく短くすることで、肌トラブルを軽減できます。

頭痛だって引き起こす・・・

花粉症は、頭痛を引き起こすこともあります。

まず、花粉症によって鼻が詰まってしまうと、酸素が脳に十分に届かず、頭痛が起こってしまうことがあります。

また鼻の粘膜がアレルギー反応によってむくんで鼻詰まりとなり、その影響で副鼻腔と鼻腔の間の道がふさがれてしまうことがあります。

すると出口をふさがれてしまった副鼻腔の内部の圧力が上昇し、頭痛の原因となります。

加えて副鼻腔の中で逃げ場を失った細菌が増殖してしまうと、副鼻腔炎を発症し、これが原因の頭痛をきたしてしまうこともあるのです。

こうした症状を和らげるために、抗ヒスタミン薬や点鼻ステロイドを使用して鼻の炎症を改善し、シーズン中それを維持することが効果的です。

また一方、もともと片頭痛持ちの方は花粉症によるアレルギー反応がきっかけで、片頭痛発作を誘発しやすくなる場合があります。

片頭痛の場合は、ズキンズキンと脈打つような痛みが強まることが特徴です。

普段からの片頭痛治療をしっかり続けることが大事になります。

不眠の原因になることも

さらに、花粉症は睡眠にも大きな影響を与えます。

鼻の症状やだるさなどのせいで寝つきが悪くなったり、夜中に何度も目が覚めたりすることが増え、結果として日中の眠気や集中力の低下につながります。

実際に、花粉症の患者さんの多くが睡眠の質の低下を訴えており、特に深い眠りであるレム睡眠が短くなることが指摘されています。

これを防ぐためには、適切な治療を行いつつも、寝る前に鼻洗浄や、寝るときの寝室の湿度を適切に保つ、鼻詰まりが強いときは少し上半身を起こして寝ることも有効と考えられます。

だるさもアレルギー反応のせいのことが

また、アレルギー反応によって、体内に炎症を引き起こす「サイトカイン」という物質が分泌されます。

このサイトカインが体全体に炎症を引き起こすことで、体がだるく感じたり、集中力が落ちたりすることがあります。

また、先ほどお話しした鼻詰まり、頭痛などの症状により、先ほどお話しした不眠が起こると、それがだるさになって表れてしまいます。

薬による治療はもちろん、さらに血流を良くするために軽い運動を取り入れたり、オメガ3脂肪酸やビタミンDを含む食品を積極的に摂るのもおすすめです。

また治療薬によってもだるさが出てくることがあります。

アレルギー薬の主役である「抗ヒスタミン薬」の中には、眠気をきたす可能性のある薬剤がありますが、これが昼まで持ち越すとだるさとしてとらえられます。

このような症状が出た際は、適切に抗ヒスタミン薬の種類や投与可否の再検討をする必要がありますので、処方医にお早めにご相談ください。

花粉症とおなかの症状!?

意外かもしれませんが、花粉症は消化器にも影響を及ぼすことがあります。

最近の研究では、腸内細菌のバランスとアレルギー症状には密接な関係があることがわかってきました。

そのため、花粉症の方の中には、腹痛や下痢、便秘などの症状を訴える人も少なくありません。

これは、腸の粘膜が炎症を起こすことで腸内環境が乱れるためだと考えられています。

また、先ほど挙げた「サイトカイン」が、腸に作用してしまうケースもあります。

対策としては、やはりアレルギー治療はしっかりと行いつつ、乳酸菌を多く含むヨーグルトや発酵食品を摂取し、腸内環境を整えることが重要です。

また、アレルギーを引き起こしやすい食材を避けることも、症状の改善につながります。

花粉症の治療をしっかりすれば、いろいろな悩みが解決できるかも!

このように、花粉症は単なるくしゃみや鼻水の病気ではなく、体全体に影響を及ぼすことがあるのです。

しかし、症状の原因を理解し、それに合った対策を講じることで、症状を軽減することができます。

まずは症状に応じた適切な薬の選択がいちばん大事です。

お近くのアレルギー専門医にぜひ相談してみてください。

また今回挙げた豆知識を、少しずつでもいいので毎日の生活の中で取り入れて頂けることも有効です。

これからつらい季節になりますが、これらの工夫で症状を和らげることができるよう、ぜひ一度お試しください!