いやぁ、暑いですねぇ・・・

今年の夏も記録的な猛暑が続き、多くの家庭やオフィスでエアコンがフル稼働しています。

もちろんこのような環境、エアコンは絶対必要不可欠です。

しかし夏の到来、エアコンの利用とともに、咳が止まらなくなったという方のご相談が増えています。

日本の夏を快適に過ごすためには欠かせなくなったエアコンですが、実は咳や喘息の症状を悪化させる要因になることが少なくありません。

快適と思われる室内環境が、なぜ呼吸器にダメージを与えてしまうのでしょうか・・・?

今回は「エアコンと咳」との関係とその対策について、掘り下げてみましょう!

エアコンで咳が悪化することがある!

夏のエアコンは、室温を素早く下げる一方で、屋外との温度の差、湿度の差を生み出します。

この温度差、湿度差が、気道に大きなストレスを与えることがあるのです。

その理由について、少し詳しく見ていきましょう。

冷たい空気はなぜ咳を起こす?

まず、私たちの気道(のどや気管支)には、異物や刺激をキャッチする小さなセンサー、「機械受容器」が無数に張り巡らされています(前回の逆流性食道炎と咳のブログでも触れました)。

いつもはホコリやウイルスを検知すると、「余計なものが入ってきたぞ」と脳の咳中枢に信号を送り、異物を吐き出す咳反射が働きます。

ところが、冷たい空気も、このセンサーに「低い温度」という刺激を与えます。

冷たい空気がセンサーに触れると、「温度が急に下がった!」という強い信号が咳中枢へ伝わり、防御反応としての咳が起こりやすくなるのです。

気道は乾燥にも弱い

次に、エアコンには除湿効果もあります。

そのため、エアコンの冷気は湿度も低く乾燥してきます。

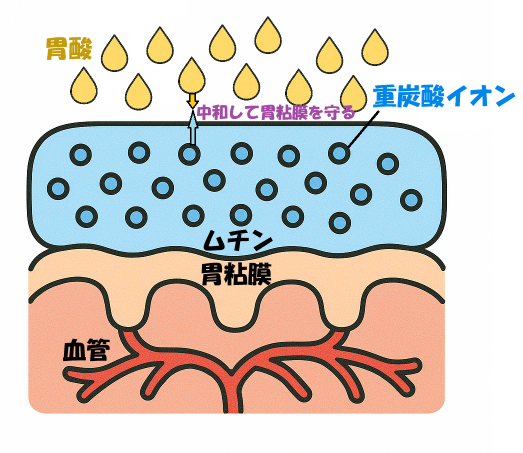

その結果、気道表面を覆う粘液の量が減ってしまいます。

具体的には湿度が40%を切ると、粘膜表面は潤いを失ってしまうと言われています。

本来この粘液は、粘り気のあるゼリー状で微細なゴミや微生物をからめ取る役割を果たし、繊毛という小さな毛がゆっくり動くことで、口から外へ運び出します。

しかし、空気が乾燥すると粘液の水分が失われ、ゼリーがかたまりやすく繊毛の動きも鈍くなってしまいます。

その結果、本来なら自然に流れ出すはずの異物がなかなか気道から出て行けず、体は咳を使って排除しようと頑張ってしまうわけです。

冷気は気道の血流も悪くする

さらに、冷たい空気は気道にある血管にも影響を及ぼしてしまいます。

冷気を吸うと、気道の粘膜の下にある細い血管がギュッと縮んでしまい、局所的に血流が悪くなります。

血流が減ると、傷ついた粘膜を修復するための栄養や酸素が届きにくくなり、バリア機能が落ちてしまいます。

すると、気道の粘膜に炎症が起こりやすくなって、余計に咳が誘発されるという悪循環に陥ってしまうのです。

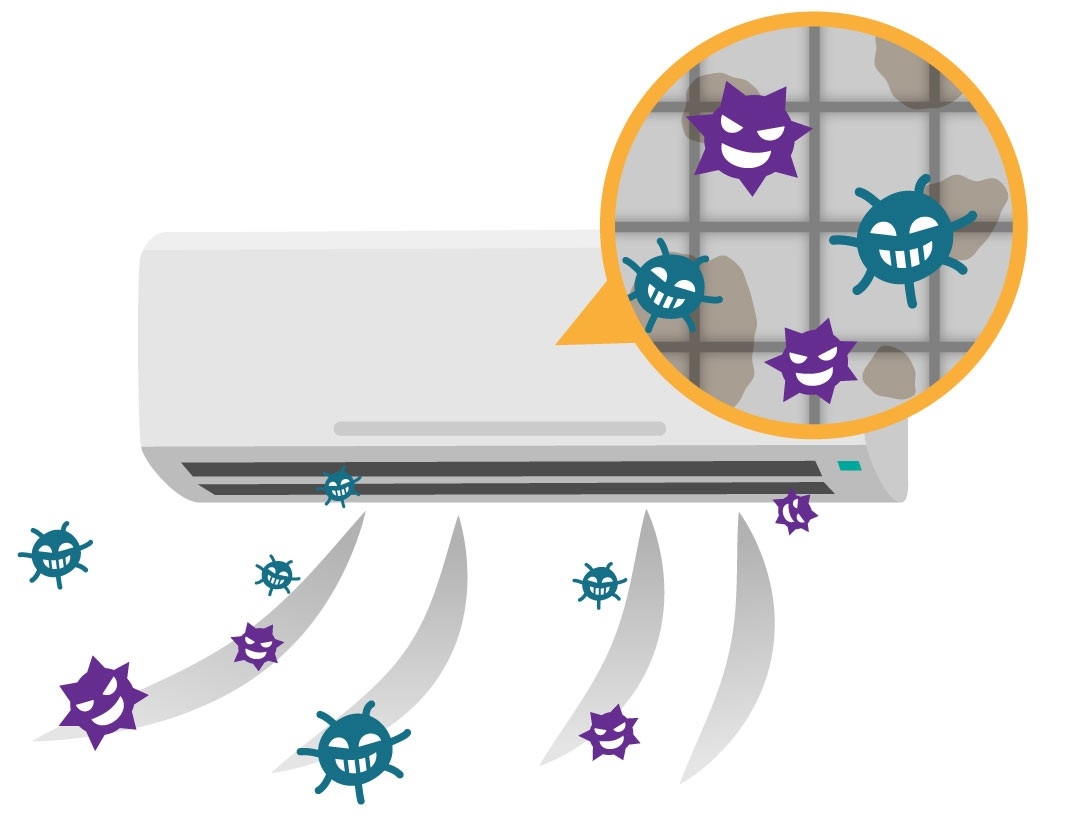

エアコン内部の湿気で「カビ」が・・・

また、エアコンを使用する上では「カビ」「ホコリ」なども大きな問題になります。

エアコン本体は、熱交換器(エアコン内部の金属フィン)とファンでできています。

この中に、「アスペルギルス」や「ペニシリウム」「トリコスポロン」といった、呼吸器に症状を起こしやすいカビが繁殖することがあるのです。

まず、冷房運転中は熱交換器が冷やされ、そこに室内の水蒸気が触れると結露が生じます。

この結露水は熱交換器や結露水を受け止めるトレーにたまりやすく、湿気が好きなカビにとって絶好の“水分環境”ができあがります。

エアコンを連日使用すると、毎日のように結露が発生し、水分がずっと居残るので、カビの増殖リスクが高まります。

フィルターの汚れも悪影響!

次に、エアコンは空気中のホコリや花粉、皮膚のフケなどをフィルターで捕まえますが、フィルターの目をすり抜けた微細な汚れは熱交換器やトレーの表面に到達します。

これらの有機物は、カビにとって栄養源になるため、これらの汚れが溜まるほどカビのエサが豊富になります。

特にフィルター清掃をサボっていると、内部に送り込まれる汚れが増え、カビの増殖がさらに加速してしまいます。

「カビ」はエアコンの中が大好き!

さらに、エアコン内部は光が届きにくく、暗所となっています。

カビは暗い場所を好む性質があり、昼間の太陽光や室内照明が届かない熱交換器内部は、カビの繁殖に適した環境です。

加えて、運転停止後は、冷えた熱交換器内部の温度が温かい室温に近づきつつ、湿度だけは残ってしまうため、カビは夜間やオフシーズン中にも育ち続けることがあります。

これらの「結露による水分」「ホコリなどの栄養源」「暗所」「暖かさ」という、カビが大好きな条件がそろうことで、エアコン内部はカビにとって非常に繁殖しやすい場所になります。

これらのカビが、エアコンを運転することによって冷気と一緒に部屋の中にまき散らされると、咳の原因になってしまうのです。

喘息があると、もっとしんどい

これらの原因によって、エアコンを使用すると、呼吸器に負担がかかりやすい状況になります。

そして、喘息をお持ちの場合、これらの反応がより起こりやすくなることがしばしばあるのです。

喘息の方は、気道過敏性といって、気管支が刺激に敏感になるという特性をもっているので、喘息の無い方に比べて、冷たく、乾いた空気への反応がとても敏感になり、咳が出やすくなります。

さらには喘息の方の場合、この気道の冷却、乾燥によって気管支平滑筋が収縮してしまうため、気道が狭くなることで息苦しさを招いてしまうのです。

また喘息の方は、ホコリやカビに対するアレルギーを持っているケースが少なくありません。

ですので、エアコンによってまき散らされたホコリやカビによって気道にアレルギー反応が起こると、これもまた喘息の発作を誘発しやすくしてしまいます。

喘息の方がエアコンで症状が悪化するのは、このような背景によるものなのです。

高齢者、お子さん、免疫の低い方も要注意!

また、高齢者の方やお子さんは、体温調節機能が未熟あるいは低下しており、温度差や湿度変化に弱い傾向があります。

また、免疫抑制状態(ステロイドや免疫を抑える薬を飲んでいる、がんや糖尿病などを持っているなど)の方も、微量なカビが気道に入ることで、体がカビを排除しきれずに肺の中で繁殖してしまうリスクがあり、エアコンの使い方を誤ると症状が急変することがあります。

該当する方は、エアコンの管理に注意する必要があります。

呼吸に優しいエアコンの使い方

では、どのように対処したらよいのでしょうか?

まずはエアコンの使い方からお話ししてみましょう。

まず設定温度は外気温との差を5~7度に抑え、風量を「中」や「弱」に設定して急激な冷却を避けます。

また冷気が直接気道に入らないように風向きを設定して、直接冷風が体に当たらないようにすると良いでしょう。

サーキュレーターで部屋の温度を均一にすると、温度のムラがなくなり、設定温度を高く設定しても快適に過ごすことができます。

室内湿度は50~60%を目安に設定し、湿度が低くなりすぎるようであれば加湿器や濡れタオルなども活用してみましょう。

マスクを着用すると呼吸時に気道に取り込まれる空気の温度差、湿度差を緩和でき、気道への刺激を軽くすることができます。

またHEPAフィルター搭載の空気清浄機を併用すると、ホコリや花粉、カビ胞子などの微粒子を効率的に除去できます。

自分でできるエアコン掃除

次にエアコンの掃除についてお話ししてみましょう。

自分でできる掃除としては、まずはフィルター掃除です。

フィルターはできるだけこまめに(最低でも月に一度は)掃除しましょう。

またエアコン内部に水分が溜まり続けないことも大事です。

エアコンの室外機の近くに「ドレンホース」という蛇腹状の細いホースがあるのですが、このホースは内部の結露水を室外に排出する役割があります。

ドレンホースは長年使用していると詰まってくることがありますので、時々外に出て、ドレンホース内にゴミが溜まっていないか見ておき、詰まりそうな場合は、汚れを取り除きましょう。

また、吹き出し口も結露からカビの黒ずみが生えてくることがあるので、見つけたら早めに掃除してしまいましょう。

年に1度は専門業者にお掃除を!

しかし、一番カビが付着しやすい熱交換器内部は、自力の掃除ではなかなか手が届きません。

年に一度、エアコンを使用し始めるシーズンの前に、専門業者に依頼し、内部ユニットを分解して徹底的にクリーニングしてもらうことが、そのシーズンを快適に過ごせるようにするにはとても効果的です。

旅行先や外出先でのエアコン対策

外出先のエアコン使用環境は自宅と異なり、設定温度や湿度管理が適切でない場合があります。

バスや電車の冷房も温度差、湿度差が大きくなりやすいので、移動中や宿泊先ではマスクを活用するのが無難です。

旅行先でも、お部屋が乾燥するようであれば、加湿器を貸してもらったり、濡れたタオルを干したりして、部屋の過度な乾燥を防ぎましょう。

喘息の方が夏を切り抜けるには?

エアコンを使用すると喘息が悪化しやすい傾向のある方は、この時期にあらかじめ喘息治療を強めることも効果的です。

喘息は、症状が悪化してから対処するより、症状が悪化する前に予防的に対処するほうが、はるかにコスパがよく、また苦しい思いもしなくて済みます。

まずは、症状がなくても、必ず吸入などの治療は医師の指示通りに続けましょう。

主治医とのコミュニケーションが一番のカギ!

また、その方の1年間の傾向をよく理解してくれる、喘息診療に詳しい主治医の元であれば、症状が悪化しやすくなる時期をあらかじめ先取りし、治療をアップダウンしてくれます。

毎回の受診時に、前回受診時から生じた細かい症状の変化も、隠さずしっかりと主治医に伝えることで、主治医も症状の変化を予測しやすくなります。

主治医とのしっかりしたコミュニケーションが症状コントロールのカギなのです。

また、しっかり治療していても症状が悪化することも少なからずあります。

悪化「しそうに」なったら、なるべく早めに発作治療薬(メプチン、サルタノールなど)を使用しましょう。

「苦しくなる前に使用する」ところがミソです(詳しい発作止めの使い方はこちらもぜひ!)

また、発作止めを使用しても苦しい場合は躊躇なく医療機関を受診してくださいね。

エアコンを正しく使って猛暑を乗り切る!

毎年続く猛暑、エアコンは欠かせないもののひとつです。

熱中症を防ぐためにも、エアコンは呼吸器に過度な負担をかけないように適切に使用する必要があります。

これらの対策をしっかり行って、過ごしやすく、かつ呼吸器にも優しい夏をお過ごしください!