10月からインフルエンザの予防接種を開始しております。

今年のインフルエンザ予防接種はいつもの年とは運用が変わっております。

昨年と大きく変わっていることでいろいろとご不便をおかけしているとは思いますが、なるべく院内での密を回避し、安心してご受診いただけるようにとの策です。どうかご理解いただきますようよろしくお願い致します。

さて今回は吸入薬の落とし穴シリーズ第二弾、タービュヘイラー編をお送りします。

タービュヘイラーは、主に喘息の治療薬であるシムビコート、パルミコート、COPDに対するオーキシスに使われている器具です(シムビコートの後発品であるブデホルという薬剤も、タービュヘイラーに近い器具ですが、厳密には異なるもののようです)。

ここではおそらく一番使っている方が多いであろうシムビコートに焦点を絞ってお話ししてみます。

まずタービュヘイラーの使い方です。

この器具もエリプタと同様、パウダーを吸うタイプの薬剤です。

下の丸い円盤を一度半回転させ、それを戻すことで(クルッ、カチッ)1回分の薬が充填されます。充填された薬剤を勢いよく吸い込むことで薬剤が肺へ届きます。

この吸い方のコツ、落とし穴はエリプタと共通しています。すなわち吸入する力が弱かったり、吸入時間が短いと、しっかりと肺に薬剤が届きません(シムビコートはパウダーの粒が比較的小さく、一度吸い込むと肺の末梢まで行き渡りやすいといわれているので、すべての方の息止めは必須ではないようです)。

次に円盤の回し方です。

この薬剤は円盤を回すと上のタンクから薬剤が1回分落ちてくる仕組みなのですが、しばしば図のように傾けて回してしまうことが少なくありません(これ、自分でもやってみたのですが、立てて回すのって結構意識しないとできないもので、無意識にやると誰もが傾けたり倒したりしながら回すだろうなあと思いました)。

傾けると当然1回分の薬剤が充填されない可能性があるので、治療不足に陥ってしまうリスクが出てきます。

またシムビコートはステロイドと気管支拡張薬のパウダーが配合された薬剤です。

同じものに前回お書きしたレルベアやアドエアなどがあります。レルベア、アドエアは症状の強さによって、それぞれ強さの異なる剤型が用意されています。

一方シムビコートは1種類しかありません、ではどのように症状の強弱によって調整するのかというと、1回の吸入の回数を増減することによって行っています。

そこでときどき起こる勘違いです。

例えば1回に2吸入してくださいと指示があった場合、正しくは一度円盤を充填してから(クルッ、カチッしてから)吸入するという動作を2回繰り返すのですが、クルッ、カチッを2度続けてから吸入する方がいらっしゃいます。

2度クルッ、カチッとやると、1回目に充填された薬剤はキャンセルされてしまうので、治療不足に陥ってしまいます。

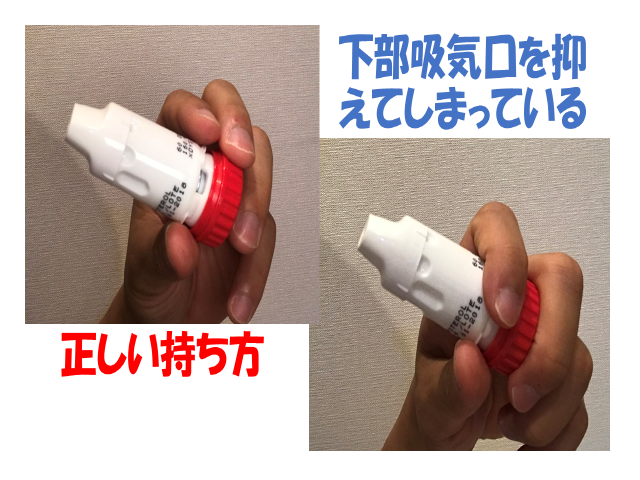

また、タービュヘイラーには上下部に吸気口があります。

吸ったときにここから外気を取り入れることで空気の流れを作るのですが、吸うときに指で下部吸気口を塞いでしまうとうまく薬が流れません。

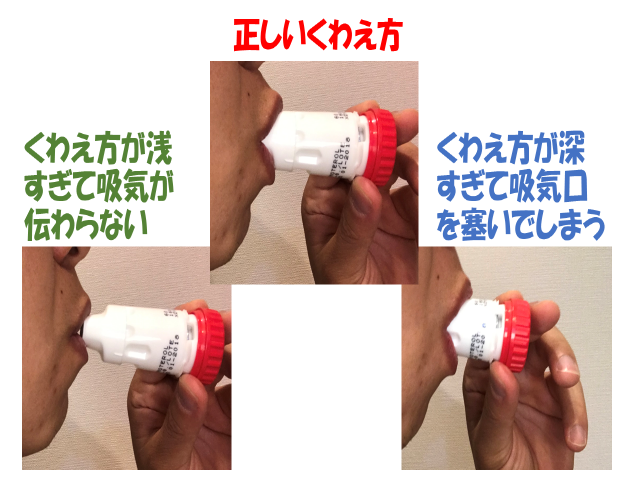

一方吸うときに唇を浅く加えると、十分な吸気になりませんが、逆に深く加えすぎると、今度は上部にある吸気口を唇で押さえてしまうことがあり、この場合も薬が出なくなってしまいます。

最後に、この器具、振るとシャカシャカ音がします。

これは薬の音ではありません。中に乾燥剤が入っているためです。

ですので薬を使い切って空になってもシャカシャカ音がしますので、これを「薬が残っている」と勘違いしないように気を付けましょう。

この器具は吸入が一見簡単そうに見える器具なのですが、落とし穴も少なからずちりばめられています。不安な場合はぜひ処方医や薬剤師にお聞きください。